- Историческое развитие и эволюция международного морского права

- Первичные источники морских правовых норм: Договоры, обычная практика и судебные решения

- Договоры и конвенции

- Обычное международное право

- Судебные решения

- Роль международных организаций в формировании морских правовых принципов

- Свобода судоходства является краеугольным камнем международного порядка на морях. Этот принцип, заложенный в морском праве, гарантирует право судов перемещаться по мировым океанам и морям без необоснованного вмешательства со стороны прибрежных государств. Концепция основана на исторических обычаях и имеет жизненно важное значение для эффективного функционирования глобальных торговых путей. Право прохода имеет основополагающее значение для поддержания открытых морских путей и развития международного сотрудничества в области морской безопасности и торговли.

- Международные органы, такие как Международная морская организация (ИМО), обеспечивают координацию и стандартизацию в различных юрисдикциях. Эти учреждения работают над обеспечением соблюдения международных норм, способствуя сотрудничеству между странами и частными структурами. Разрабатывая конвенции, они устанавливают юридически обязательные правила, которые влияют на широкий спектр деятельности, от безопасности на море до борьбы с загрязнением.

- Кроме того, правовые изменения должны учитывать стремительный технологический прогресс в судоходстве и морской разведке. Растущая зависимость от беспилотных судов, автономных технологий судоходства и глубоководной добычи создает новые правовые проблемы, которые не в полной мере учитываются в существующих конвенциях. Историческое развитие морского права предлагает ценные идеи, но теоретические основы должны быть адаптированы для включения новых принципов, учитывающих такие инновации.

Система, регулирующая морскую деятельность, берет свое начало в давней истории, сформированной взаимодействием государств и их отношениями с морем. Эта область регулирования выходит за пределы национальных границ и влияет на управление прилегающими водами, устанавливая нормы, которые применяются к деятельности, происходящей на поверхности океана и под ним.

Ключевые принципы этой системы основаны на научных исследованиях, исторических событиях и правовых конвенциях. Со временем различные договоры и соглашения задали тон тому, как государства подходят к таким вопросам, как права на судоходство, эксплуатация ресурсов и охрана окружающей среды в своих морских зонах.

Правовые структуры опираются на теоретические модели и исторические прецеденты, которые помогают сформировать практическое применение этих законов. Государства участвуют в формировании рамок, определяющих их права и обязанности в прилегающих морских районах, используя правовые механизмы, позволяющие сбалансировать национальные интересы с глобальными потребностями.

Понимание источников, лежащих в основе этих правил, предполагает детальное изучение конвенций, судебных решений и обычной практики. Эти элементы обеспечивают необходимую правовую базу для обеспечения выполнения обязанностей государств при соблюдении общей глобальной природы океанов.

Историческое развитие и эволюция международного морского права

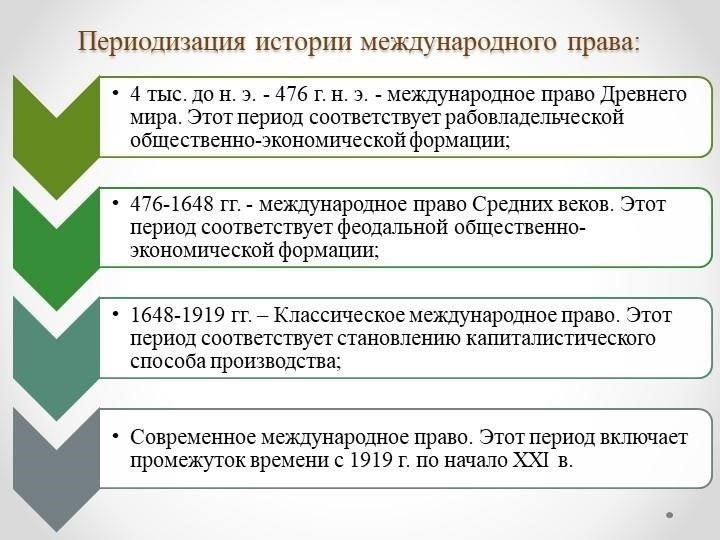

История международного морского права развивалась на основе многочисленных конвенций и договоров, формируя правовую базу, управляющую морями. Суть этого правового поля заключается в правах и обязанностях государств, а также в принципах управления океаническими территориями и открытым морем. Изначально концепция управления водами основывалась на обычаях, которые впоследствии переросли в письменные соглашения между государствами.

На протяжении всей истории человечества становилась очевидной необходимость в четких правилах, касающихся территориальных вод, прав прохода и управления ресурсами. На начальных этапах этой эволюции заключались двусторонние и многосторонние соглашения, направленные на регулирование судоходных маршрутов, обеспечение свободы судоходства и предотвращение конфликтов за морские пространства. Со временем эти практики легли в основу более официальных правовых структур.

Первая значительная кодификация морского права произошла в XVII веке благодаря таким договорам, как Вестфальский договор (1648), который заложил основу для определения правового статуса морских границ. Эти ранние соглашения касались таких вопросов, как пиратство, защита торговых судов и установление юрисдикционных границ для прибрежных государств.

По мере расширения глобальной торговли и исследований росла и потребность в международной правовой базе. Это привело к разработке таких конвенций, как Женевская конвенция об открытом море 1958 года, которая уточнила права государств в отношении открытого океана и определила принципы свободы судоходства, защиты морских ресурсов и предотвращения загрязнения моря.

Сегодня эволюция морского права продолжается, и новые конвенции, такие как Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS), принятая в 1982 году, продолжают развиваться. UNCLOS определяет правовой статус морских зон, устанавливает права прибрежных государств, а также устанавливает обязательства по защите морского биоразнообразия и регулированию ресурсов в прилегающих районах.

В наши дни международное сообщество продолжает решать новые задачи в области управления морским пространством, включая регулирование новых технологий, защиту окружающей среды и продолжающийся спор о территориальных водах. Теоретические аспекты морского права остаются неотъемлемой частью руководства государств в применении правовых принципов, обеспечивая стабильность и сотрудничество в международных отношениях на морях.

Первичные источники морских правовых норм: Договоры, обычная практика и судебные решения

Для эффективного управления морскими пространствами государства опираются на различные правовые рамки. Эти основы формируются из нескольких ключевых источников, определяющих принципы взаимодействия между государствами на морях, океанах и смежных территориях.

Договоры и конвенции

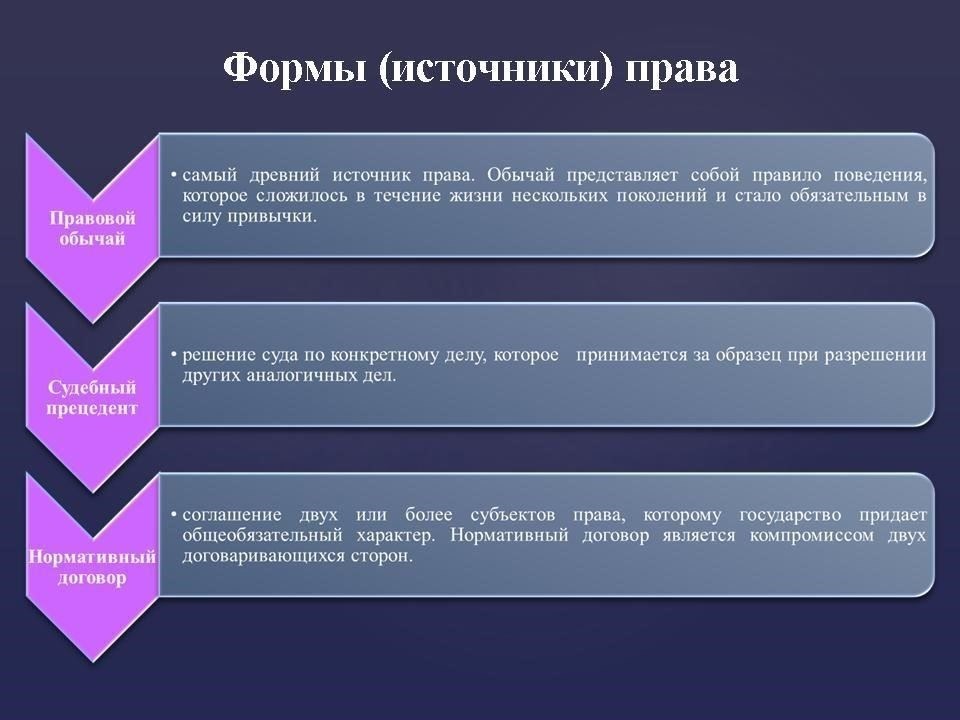

Договоры являются одним из основных инструментов, используемых для регулирования поведения государств в отношении морских вопросов. Такие соглашения, как Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS), обеспечивают структурированный подход к правам и обязанностям государств в отношении морских территорий и ресурсов. Эти договоры определяют сферу юрисдикции над прилегающими пространствами, права на эксплуатацию ресурсов и защиту морской среды.

- UNCLOS: регулирует широкий спектр морских вопросов, от территориальных вод до исключительных экономических зон.

- Другие конвенции: Охватывают такие аспекты, как защита морской среды и безопасность мореплавания, включая такие договоры, как Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС).

Обычное международное право

Наряду с договорами основополагающую роль в формировании норм морского права играет обычная практика. Эти обычные правила, складывающиеся с течением времени, возникают на основе последовательной практики государств, вытекающей из юридических обязательств, а не из письменных договоров. Они уходят корнями в долгую историю поведения государств, а их авторитет обусловлен широким признанием и принятием.

- Обычные нормы: Включают в себя такие принципы, как свобода судоходства и право мирного прохода через территориальные моря.

- Государственная практика: Складывается в результате повторяющегося поведения государств в их взаимодействии с морем, формируя признанный свод правил.

Судебные решения

Судебные решения, особенно вынесенные международными трибуналами, такими как Международный суд (МС) и Международный трибунал по морскому праву (ИТЛОС), вносят значительный вклад в развитие морского права. Эти решения толкуют договоры, разрешают споры и проясняют неясности в принципах морского права.

- Прецедентное право: Предоставляет руководство по применению международных принципов морского права в конкретных спорах.

- Влияние: Решения международных судов способствуют совершенствованию и эволюции морских правовых систем.

Эволюция норм морского права продолжает определяться этими первоисточниками. По мере усложнения глобальных взаимодействий государства и международные органы продолжают укреплять и расширять эти правовые структуры, обеспечивая ясность и порядок в управлении океаническими пространствами.

Роль международных организаций в формировании морских правовых принципов

Продвижение научных исследований: Содействуя научным исследованиям в области океанографии, сохранения окружающей среды и морских технологий, международные организации поддерживают развитие теорий, определяющих практическое применение морского управления. Их работа стимулирует государства к принятию научно обоснованных подходов к управлению ресурсами в морских пространствах.

- Разрешение конфликтов: Эти организации предлагают механизмы для разрешения споров, связанных с морскими границами, правом собственности на морские ресурсы и доступом к открытым морям. Через специализированные трибуналы они способствуют снижению напряженности в отношениях между государствами и содействуют мирным переговорам.

- Постоянное развитие морского законодательства: Эволюция морских правил во многом обусловлена постоянными усилиями международных организаций. Их участие гарантирует, что возникающие вопросы, такие как кибербезопасность в морском судоходстве, будут решаться в рамках международного права.

- Роль международных организаций в управлении морским пространством основана на концепции совместной ответственности. Их постоянная работа помогает обеспечить соблюдение государствами установленных конвенций, внося свой вклад в коллективное управление океаническими пространствами и ресурсами. Их вклад играет ключевую роль в согласовании государственных интересов с глобальными морскими потребностями, формируя важнейшую опору для устойчивого использования и защиты морей.

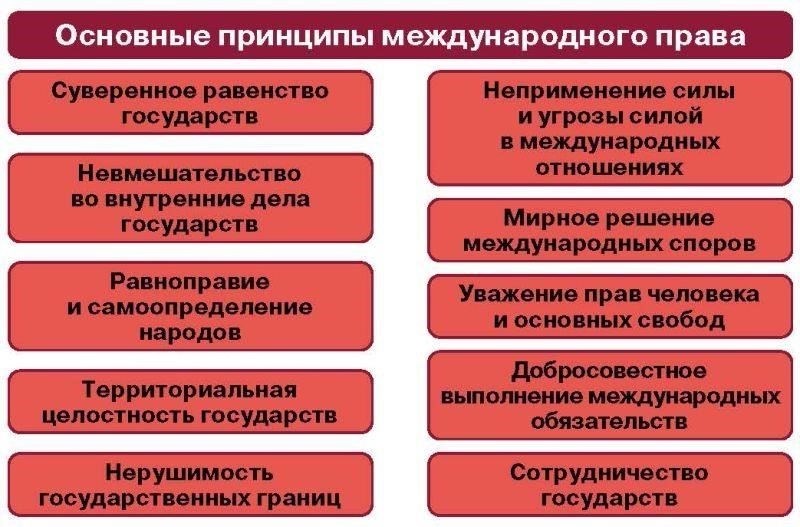

- Принципы, лежащие в основе международного морского права: Суверенитет, юрисдикция и свобода судоходства

- Суверенитет является основополагающим принципом в области морского регулирования. Он означает контроль, который государство осуществляет над своими территориальными водами и прилегающими морскими пространствами. Эта концепция укоренилась в исторической практике и кодифицирована в различных конвенциях, таких как Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS). Она гарантирует, что государства сохраняют все полномочия по управлению районами в пределах своих соответствующих морских границ, за исключением случаев, когда международными соглашениями установлено иное.

Юрисдикция играет ключевую роль в формировании управления морскими пространствами. Она подразумевает правовые полномочия государств по регулированию деятельности в зонах их юрисдикции. Это включает в себя обеспечение соблюдения национальных законов по таким вопросам, как рыболовство, охрана окружающей среды и предотвращение противоправных действий на море. Распространение юрисдикции на прилегающие морские пространства, такие как исключительные экономические зоны (ИЭЗ), имеет решающее значение для контроля над добычей ресурсов и защиты национальных интересов на морских территориях.

Свобода судоходства является краеугольным камнем международного порядка на морях. Этот принцип, заложенный в морском праве, гарантирует право судов перемещаться по мировым океанам и морям без необоснованного вмешательства со стороны прибрежных государств. Концепция основана на исторических обычаях и имеет жизненно важное значение для эффективного функционирования глобальных торговых путей. Право прохода имеет основополагающее значение для поддержания открытых морских путей и развития международного сотрудничества в области морской безопасности и торговли.

Взаимосвязь суверенитета, юрисдикции и свободы судоходства лежит в основе основ регулирования глобальных морских пространств. Благодаря этим принципам государства балансируют между национальным контролем и необходимостью международного сотрудничества в управлении морскими акваториями. Динамичный характер этих принципов продолжает развиваться благодаря международным конвенциям и обычному праву, обеспечивая адаптивность системы к вызовам современного морского управления.

Юридические лица в морской юриспруденции: Государства, частные лица и глобальные институты

Основными юридическими лицами, участвующими в регулировании морского судоходства, являются государства, частные лица и международные организации. Государства осуществляют суверенитет над морскими территориями, руководствуясь международными конвенциями и признанными принципами. Они играют важнейшую роль в формировании правил, регулирующих открытые воды, и создании рамок для морского сотрудничества.

Частные стороны, включая судоходные компании, частных лиц и другие коммерческие организации, подчиняются как национальным законам, так и международным договорам. Их права и обязанности вытекают из соглашений, регулирующих использование морей, от безопасности судоходства до охраны окружающей среды. Эти стороны должны придерживаться правил, изложенных в таких конвенциях, как Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) и других морских документах.

Международные органы, такие как Международная морская организация (ИМО), обеспечивают координацию и стандартизацию в различных юрисдикциях. Эти учреждения работают над обеспечением соблюдения международных норм, способствуя сотрудничеству между странами и частными структурами. Разрабатывая конвенции, они устанавливают юридически обязательные правила, которые влияют на широкий спектр деятельности, от безопасности на море до борьбы с загрязнением.

Развитие морского права отражает как исторические тенденции, так и современные потребности. Эволюция правовых принципов была сформирована многочисленными конвенциями и договорами, которые постоянно адаптировались к меняющейся динамике мировой торговли, проблемам безопасности и экологическим вызовам.

Проблемы и современные вопросы международного морского регулирования

Сложное взаимодействие прав государств, глобального судоходства и охраны морской среды требует постоянного совершенствования договоров и конвенций. Расхождения между правовыми системами государств, растущая нагрузка на морские экосистемы и развивающийся технологический прогресс выявляют ключевые проблемы в регулировании морей. Фундаментальная суть предмета заключается в применении установленных принципов, таких как свобода судоходства, защита прибрежных территорий и баланс между экологическими проблемами и экономическими приоритетами. Понимание этой развивающейся динамики требует теоретического подхода, основанного на исторических прецедентах и возникающих потребностях международного сотрудничества.

Современные проблемы в первую очередь связаны с различным толкованием и выполнением конвенций, а также с правами прибрежных государств на прилегающие воды. Споры о морских границах, эксплуатации подводных ресурсов и сохранении морского биоразнообразия являются центральными проблемами. По мере того как государства разрабатывают свою морскую политику, применение научных исследований и международных соглашений становится необходимым для укрепления стабильности и смягчения конфликтов. Необходимость всеобщего сотрудничества в этих областях остается ключевым аспектом защиты как глобальной торговли, так и морских экосистем.

Кроме того, правовые изменения должны учитывать стремительный технологический прогресс в судоходстве и морской разведке. Растущая зависимость от беспилотных судов, автономных технологий судоходства и глубоководной добычи создает новые правовые проблемы, которые не в полной мере учитываются в существующих конвенциях. Историческое развитие морского права предлагает ценные идеи, но теоретические основы должны быть адаптированы для включения новых принципов, учитывающих такие инновации.

Государства также должны учитывать необходимость соблюдения баланса между уважением суверенитета прибрежных стран и сохранением открытых морских путей, необходимых для мировой торговли. Прогресс в области регулирования морского судоходства зависит от коллективных усилий государств по пересмотру устаревших рамок и учету возникающих проблем, которые непосредственно влияют на глобальную торговлю, национальную безопасность и сохранение окружающей среды. По мере возникновения новых проблем дальнейшая эволюция договоров, подкрепленная научным пониманием, будет играть решающую роль в формировании сбалансированного и функционального морского порядка.