- Определение основных характеристик светского государства

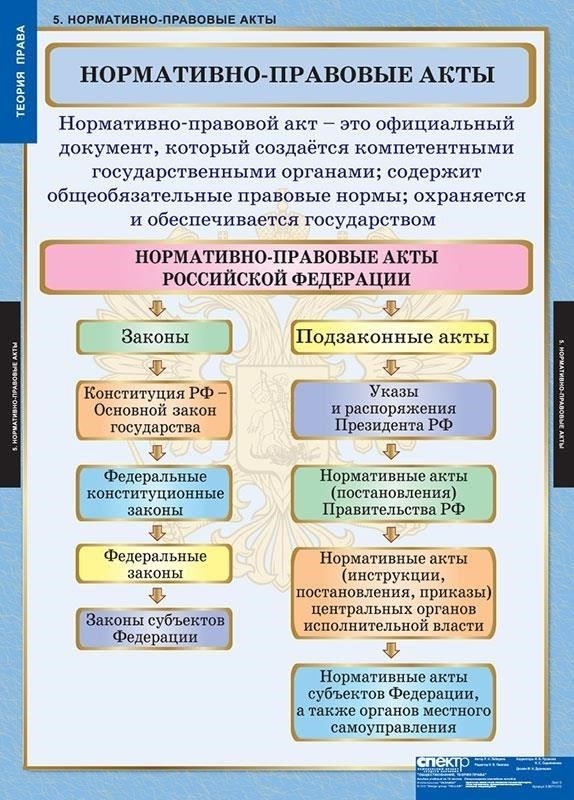

- Правовая база, поддерживающая секуляризм: Ключевые законодательные акты и конституционные положения

- Ключевые законодательные меры

- Конституционные положения, обеспечивающие свободу вероисповедания

- Секуляризм на практике: Примеры из разных политических систем

- Вызовы секуляризму: Роль религиозных движений и политических конфликтов

- Влияние религиозных движений на правовую базу

- Политические конфликты и глобальный ландшафт

- Эпоха Просвещения (XVII-XVIII века) стала еще одним переломным этапом, когда такие мыслители, как Вольтер, Локк и Руссо, бросили вызов доминированию религиозных догм в управлении государством. Их труды, особенно те, в которых они выступали за отделение церкви от государства, способствовали созданию интеллектуальной основы для секуляризации политических структур. Идеи религиозной терпимости и прав личности получили широкое распространение и впоследствии были включены в политические системы различных государств.

- Свобода религии — одно из основных прав человека, закрепленное в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека. Однако конфликты возникают, когда определенные религиозные практики вступают в противоречие с правами других групп, в том числе религиозных меньшинств или неверующих. Правительствам приходится осторожно преодолевать эти противоречия, следя за тем, чтобы на законы не влияли религиозные убеждения и чтобы права всех граждан были защищены в равной степени. Это особенно сложно в странах с сильными религиозными традициями, где вероятность столкновения между государственной политикой и религиозными обычаями выше.

Чтобы понять динамику развития правительства, действующего независимо от религиозных организаций, необходимо внимательно изучить такие ключевые аспекты, как правовая база, культурные традиции и индивидуальные свободы. В таких условиях четкое разделение между государственными органами и религиозными структурами имеет первостепенное значение. Это позволяет формировать законы и политику, основанные на рациональных принципах, а не на религиозных доктринах, что может привести к уменьшению противоречий в правовой системе.

В этом контексте важную роль играет конституционная документация. Национальные конституции или аналогичные правовые документы часто прямо указывают на независимость правительства от религиозного влияния, гарантируя, что религиозные группы не будут вмешиваться в процессы принятия государственных решений. Такая правовая основа способствует развитию права на свободу, позволяя гражданам выражать свои убеждения без страха перед возмездием со стороны государства. В то же время закон остается беспристрастным, предоставляя равную защиту всем людям, независимо от их религиозной принадлежности.

С точки зрения общества, такой подход способствует разработке инклюзивной политики, направленной на удовлетворение потребностей разнообразного населения. Устранение религиозных предрассудков из государственного управления способствует более гармоничному сосуществованию людей разных вероисповеданий или вообще без веры. Кроме того, отсутствие религиозного контроля способствует формированию процветающей культурной среды, где свобода самовыражения и инновации могут процветать без ограничений, налагаемых религиозными догмами.

В заключение следует отметить, что страны, в которых сохраняется четкое разделение между органами власти и религиозными институтами, демонстрируют надежную основу для правового прогресса. Такое разделение укрепляет верховенство закона и поддерживает защиту индивидуальных свобод, способствуя созданию стабильного и открытого общества. Такие системы стимулируют постоянное развитие как правовой, так и социальной сферы, обеспечивая защиту прав и способствуя большей социальной сплоченности.

Определение основных характеристик светского государства

В основе системы, в которой религия отделена от государственных вопросов, лежат определенные принципы. При детальном анализе выясняется, что центральное место занимает политический нейтралитет по отношению к религиозным доктринам. Суть такой системы заключается в том, чтобы законы и политика формировались без влияния религии, обеспечивая равное отношение ко всем гражданам, независимо от их религиозных пристрастий.

Важным аспектом является защита индивидуальных свобод, особенно права придерживаться или не придерживаться религиозных убеждений, например атеизма. Эти системы гарантируют, что религиозные группы не могут навязывать свои убеждения государственной политике или отдельным гражданам страны. Это отражает сравнительный подход, часто изучающий различные версии функционирования таких систем в разных странах. Сравнение этих систем в правовых документах, таких как конституции, показывает, насколько глубоко укоренилось разделение религии и управления в различных политических средах.

Еще одной отличительной чертой является наличие правовой структуры, которая уважает права как религиозных, так и нерелигиозных людей. Законные права граждан, включая свободу выражения мнений и убеждений, защищены, при этом религиозные учения и практики не одобряются государством. Отношения между правительством и религиозными институтами определяются таким образом, чтобы избежать любого неправомерного влияния на политические вопросы, гарантируя, что религиозные мнения не будут определять государственные решения.

СМИ играют ключевую роль в общественной сфере, обеспечивая прозрачность и открытость для выражения различных точек зрения. В этих рамках религиозное влияние на медиа-повествование сведено к минимуму, что способствует объективному освещению событий, свободному от предвзятого отношения к конкретным религиозным идеологиям. Политический нейтралитет, определяющий эту структуру, проявляется не только в работе правительства, но и в более широком социальном взаимодействии, где акцент делается на инклюзивности и равенстве.

Правовая база, поддерживающая секуляризм: Ключевые законодательные акты и конституционные положения

Правовая основа для обеспечения разделения религиозной практики и государственных функций строится на конкретных правовых документах, конституционных положениях и международных соглашениях. Эти правовые документы определяют оперативные границы религиозного участия в государственном секторе и направлены на защиту индивидуальных свобод. Понимание этих положений необходимо для анализа правовых границ, укрепляющих понятие нерелигиозного управления в странах мира.

Ключевые законодательные меры

Несколько законодательных актов способствуют внедрению нерелигиозного управления. Например, во многих странах Конституция прямо запрещает создание государственной религии. В этих странах законодательные нормы запрещают дискриминацию по религиозному признаку в сфере государственных услуг, образования и занятости, обеспечивая равенство всех граждан независимо от их убеждений. Кроме того, такие законы регулируют свободу слова и печати, гарантируя, что религиозные взгляды не будут доминировать в общественном дискурсе через средства массовой информации.

Конституционные положения, обеспечивающие свободу вероисповедания

Конституции часто содержат положения, гарантирующие свободу вероисповедания, а также право на религиозное самовыражение в частной жизни. Однако эти свободы часто уравновешиваются положениями, которые предотвращают вторжение религиозного влияния в государственные функции. Такой баланс гарантирует, что государственные учреждения будут функционировать независимо от религиозных организаций. Более того, некоторые конституции требуют, чтобы религиозные группы не получали особого обращения или привилегий, обеспечивая равные условия для всех организаций. Эти конституционные положения составляют основу правовой базы, поддерживающей светскость, и играют решающую роль в проведении четкого разграничения между государственной властью и религиозными вопросами.

Секуляризм на практике: Примеры из разных политических систем

Чтобы понять, как реализуется безрелигиозная система, необходимо проанализировать конкретные политические контексты, в которых различные системы решают вопросы взаимоотношений между религией и управлением. Эти реальные примеры дают представление о том, как различные правительства сохраняют нейтралитет или взаимодействуют с религиозными институтами, не нарушая индивидуальных свобод и не навязывая религиозных норм. Ниже приведены конкретные примеры, иллюстрирующие, как эти системы проявляются на практике в разных странах мира:

- Франция — Ярким примером секуляризма является французская модель, где принцип «laïcité» гарантирует, что религиозные институты не имеют никакого юридического статуса. Религиозные группы не участвуют в государственных делах, а законы призваны защитить людей от религиозного влияния в политических вопросах. Конституция и другие правовые документы Франции проводят четкие различия между религией и государством, устанавливая границы для религиозных практик в общественной жизни.

- Турция — Изначально Турция была основана как светская республика, однако ее отношение к религии в общественной жизни характеризуется постоянным противоречием между светской конституцией и политическим влиянием ислама. Хотя теоретически государство функционирует на основе светских принципов, последние события показывают сдвиг в сторону примирения политической власти с религиозными идеологиями. Отношения между правящим правительством и религиозными авторитетами вызывают споры о том, следует ли страна до сих пор своей основополагающей светской модели.

- Соединенные Штаты Америки — В Соединенных Штатах принцип свободы вероисповедания закреплен в Конституции. Однако до сих пор не утихают споры о границах этой свободы, особенно в сфере государственного образования и государственной политики. Первая поправка запрещает правительству устанавливать религию, однако ее практическое применение привело к дискуссиям о том, в какой степени религиозные группы могут влиять на государственные дела и правовую базу.

- Индия — Индия, хотя и имеет светскую конституцию, признает наличие множества религий и предоставляет им значительную автономию. Индийский подход — это не строгое разделение религии и государства, а система, в которой государство выступает в качестве посредника между различными религиозными общинами. Однако продолжающиеся дебаты о роли религии в политике высвечивают потенциальные противоречия, особенно в отношении религиозной практики в общественных местах и отношений государства с религиозными группами.

Эти примеры демонстрируют, что секуляризм не является универсальным решением. Каждая страна адаптирует свой подход с учетом исторических, культурных и социальных факторов. Отношения между религией и управлением часто определяются правовым статусом, предоставляемым религиозным институтам, их влиянием на политические структуры и требованиями общества к свободе вероисповедания. В то время как некоторые государства выбирают полное разделение, другие предпочитают балансировать между интересами различных конфессий в рамках, поддерживающих общественный порядок и защищающих права личности.

- Религиозный статус в каждом государстве различен, что влияет на степень влияния религии на политические процессы.

- В одних случаях свобода вероисповедания гарантируется законом, в других — может быть ограничена.

- Ключевые аспекты религиозного нейтралитета или участия различаются в зависимости от национального контекста и правовых документов.

- Религиозная практика в публичной сфере часто является источником напряженности и переговоров в различных политических системах.

Разработка этих моделей может стать ориентиром для будущих дискуссий о практических последствиях отделения религии от управления с учетом специфики политических, правовых и социальных структур в каждой стране. Будь то установление четких границ или уравновешивание конкурирующих интересов, задача защиты религиозной свободы при обеспечении беспристрастности государства остается актуальной.

Вызовы секуляризму: Роль религиозных движений и политических конфликтов

Религиозные движения создают серьезные проблемы для функционирования государств, в которых существует четкое разграничение между религиозной и политической сферами. В государствах, претендующих на светскую структуру, эти движения могут добиваться проведения политики, стирающей грань между религиозной доктриной и государственным управлением. Такие попытки повлиять на законодательство часто порождают правовые противоречия, подрывая принцип равенства всех граждан, независимо от их убеждений.

Влияние религиозных движений на правовую базу

Религиозные группы, особенно в мультикультурных обществах, требуют, чтобы их ценности были отражены в национальных законах. Это может привести к правовым конфликтам, когда законы, призванные защищать индивидуальные свободы, могут быть истолкованы таким образом, что отдают предпочтение конкретным религиозным идеологиям. Напряженность возникает, когда такие движения пытаются навязать религиозную мораль в таких вопросах, как семейное право, образование и права меньшинств. Правовые системы, которые должны защищать права отдельных людей без предубеждений, могут оказаться в центре этой социокультурной борьбы, поскольку они пытаются сбалансировать права людей, исповедующих различные убеждения.

Политические конфликты и глобальный ландшафт

Историческое развитие светских государств: Основные поворотные пункты и вехиПереход к светской модели управления начался в начале эпохи модерна, ознаменовавшейся значительными изменениями в отношениях между религией и политической властью. Одной из первых вех стал Вестфальский мир (1648), положивший конец религиозным конфликтам в Европе и заложивший основу для принципа государственного суверенитета. Этот договор фактически ослабил власть религиозных институтов, позволив возвыситься светским политическим образованиям.

Эпоха Просвещения (XVII-XVIII века) стала еще одним переломным этапом, когда такие мыслители, как Вольтер, Локк и Руссо, бросили вызов доминированию религиозных догм в управлении государством. Их труды, особенно те, в которых они выступали за отделение церкви от государства, способствовали созданию интеллектуальной основы для секуляризации политических структур. Идеи религиозной терпимости и прав личности получили широкое распространение и впоследствии были включены в политические системы различных государств.

Американская революция (1776) стала поворотным моментом в развитии политической системы, в которой религия не должна была играть официальной роли в управлении. Первая поправка к Конституции США закрепила принцип религиозной свободы, создав модель для будущих демократических государств, в которых управление и религия оставались разными сущностями.

Французская революция (1789) еще больше укрепила эти идеи, поскольку революционеры стремились уничтожить власть католической церкви во Франции. Последующая секуляризация государственных институтов, а также создание Французской республики стали определяющими моментами в европейской истории, повлияв на многие страны, принявшие аналогичные модели управления.

На протяжении XIX и XX веков различные страны начали переходить к светским моделям, часто в ответ на влияние религиозных меньшинств или желание создать более инклюзивные системы управления. Например, рост национализма и ослабление имперских держав способствовали созданию светских республик, где отделение религии от политических процессов стало неотъемлемой чертой.

В период после Второй мировой войны создание таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, способствовало утверждению прав человека и отделению религиозного влияния от государственных институтов. Этот сдвиг нашел отражение в законодательной базе многих стран, которые стремились обеспечить равное отношение ко всем гражданам, независимо от их религиозных пристрастий.

Сегодня многие страны продолжают спорить о том, как именно соотносятся религия и политика. Однако такие исторические вехи, как Вестфальский мир, эпоха Просвещения, Французская и Американская революции, являются ключевыми поворотными пунктами, определившими развитие политических систем, в которых религиозная власть не вмешивается в государственные функции. Эти этапы свидетельствуют о постепенном переходе к более инклюзивному и сравнительному подходу к управлению, уважающему права и свободы религиозных меньшинств.

Секуляризм и права человека: Баланс между свободой вероисповедания и нейтралитетом государства

Баланс между свободой религии и нейтральностью правительства требует тщательного рассмотрения различных аспектов, определяющих взаимосвязь между религиозной свободой и правами человека. Ключевым элементом в этой дискуссии является роль государства в поддержании беспристрастности при уважении индивидуальных свобод. В демократических обществах, таких как те, которые управляются светскими принципами, государство обязано обеспечить, чтобы ни одна религия не была привилегированной или дискриминируемой. Такая беспристрастность предотвращает рост государственного религиозного господства, позволяя людям свободно исповедовать свои убеждения.

Свобода религии — одно из основных прав человека, закрепленное в международных документах, таких как Всеобщая декларация прав человека. Однако конфликты возникают, когда определенные религиозные практики вступают в противоречие с правами других групп, в том числе религиозных меньшинств или неверующих. Правительствам приходится осторожно преодолевать эти противоречия, следя за тем, чтобы на законы не влияли религиозные убеждения и чтобы права всех граждан были защищены в равной степени. Это особенно сложно в странах с сильными религиозными традициями, где вероятность столкновения между государственной политикой и религиозными обычаями выше.

Один из ключевых вопросов, который может возникнуть, — это потенциальный конфликт между религиозным самовыражением и правами групп меньшинств. Например, некоторые религиозные практики могут маргинализировать или исключать людей, которые не соответствуют преобладающим убеждениям. В таких случаях нейтралитет государства должен гарантировать, что ни один человек не подвергнется дискриминации, независимо от его религиозной принадлежности или отсутствия таковой. Необходимо обеспечить правовую защиту, гарантирующую свободу совести для всех граждан, включая тех, кто причисляет себя к атеизму или придерживается неосновных религий.

Роль государства в этом контексте также распространяется на общественную сферу, где религиозные символы и практики могут влиять на политику, затрагивающую граждан разного происхождения. Присутствие религиозных символов в школах, государственных учреждениях и общественных заведениях может стать источником напряженности. В таких случаях государство должно следить за тем, чтобы религиозные символы не затмевали нейтралитет, предусмотренный конституцией. Например, размещение религиозных символов в государственных учреждениях может означать одобрение той или иной религии, что противоречит принципу беспристрастности государства.

Средства массовой информации также играют важную роль в этом диалоге, поскольку они часто формируют общественное восприятие религии и светскости. Очень важно, чтобы СМИ сбалансированно освещали религиозные вопросы, избегая пропаганды одной системы верований над другими. В тех случаях, когда СМИ отдают предпочтение определенной религиозной точке зрения, это может привести к отчуждению неверующих или религиозных меньшинств, подрывая основополагающие принципы равенства и свободы. Чтобы избежать подобных ситуаций, СМИ должны действовать в соответствии с этическими нормами, поддерживающими плюрализм и уважение к любым взглядам.

Правовая база светских правительств, как правило, содержит четкие различия между религиозными и государственными вопросами. Законы составляются таким образом, чтобы они применялись повсеместно, не подвергаясь влиянию религиозной идеологии. Однако могут возникнуть проблемы, когда некоторые законы или практики непреднамеренно вступают в конфликт с религиозными свободами, что приводит к противоречиям между применением закона и религиозными правами граждан. В таких случаях правительство должно найти способы примирить эти противоречия с помощью правовых реформ или судебного толкования, которые уважают как права человека, так и нейтралитет государства.

В заключение следует отметить, что баланс между религиозной свободой и нейтралитетом государства сложен и требует постоянного внимания. Правительства должны постоянно оценивать свою политику, чтобы обеспечить соблюдение прав всех граждан, независимо от их религиозных убеждений. Это требует не только приверженности нейтралитету, но и глубокого понимания культурной и социальной динамики, присущей разнообразному населению, которому они служат. Соблюдение этого баланса необходимо для обеспечения социальной гармонии и защиты прав человека в плюралистических обществах.