- Как советское руководство «продало» своих союзников

- Решения, которые привели к предательству

- Цена отказа

- Цена поддержки блока: Почему СССР был обязан финансировать своих союзников

- Нереальный характер предложения: Почему действия Советского Союза были непонятны

- Непоследовательное обязательство по взаимной обороне

- Неспособность соблюдать договоры

- Первые признаки распада союза

- Как СССР пытался сохранить паритет дорогой ценой

- Экономическое напряжение и технологическое неравенство

- Влияние экономических и военных решений на союзников

- Почему советские союзники по Варшавскому договору чувствовали себя незащищенными, несмотря на военную мощь СССР

- 1. Отсутствие прозрачности в военной стратегии

- 2. Воспринимаемое нежелание защищаться в случае нападения

- 3. Напряженность и внутренние предательства

- Что случилось после краха? Последствия для Восточной Европы

- Экономические и политические последствия

- Смена альянсов и новые угрозы

Конец военного союза между восточноевропейскими государствами дался его участникам дорогой ценой. Со временем внутренняя напряженность и меняющийся политический ландшафт привели к ряду разрывов, которые в конечном итоге привели к разрушению того единства, которое когда-то скрепляло альянс. Если бы соглашения между странами соблюдались, ситуация могла бы быть иной. Однако распад блока невозможно понять без учета сложной роли предательства внутри руководства.

По мере того как такие страны, как Албания и другие, разочаровывались, дискуссии о лояльности, власти и военных обязательствах резко менялись. Некогда прочный фундамент взаимной обороны и коллективных соглашений стал напрягаться под тяжестью расходящихся национальных интересов. Дезертирство Албании стало одним из первых признаков ослабления внутренней сплоченности блока, что стало сигналом к еще большему расколу внутри альянса. Каждая страна, все больше обремененная требованиями блока, сталкивалась с растущим политическим давлением как изнутри, так и извне. Если бы эти страны сохранили приверженность условиям первоначальных договоров, распад, возможно, не стал бы неизбежным.

К распаду привели не только внешние силы, такие как угроза войны. Внутреннее руководство сыграло решающую роль в том, что многие сейчас рассматривают как процесс отказа от союза. Некоторые лидеры считали, что альянс стал дорогостоящим обязательством, которое невозможно оправдать, если оно больше не отвечает их национальным интересам. По мере того как лояльность некоторых членов «продавалась» за мнимую личную или политическую выгоду, доверие, которое когда-то связывало эти страны, ухудшалось. Это предательство, явное или скрытое, стоило всему блоку целостности и выживания.

Как советское руководство «продало» своих союзников

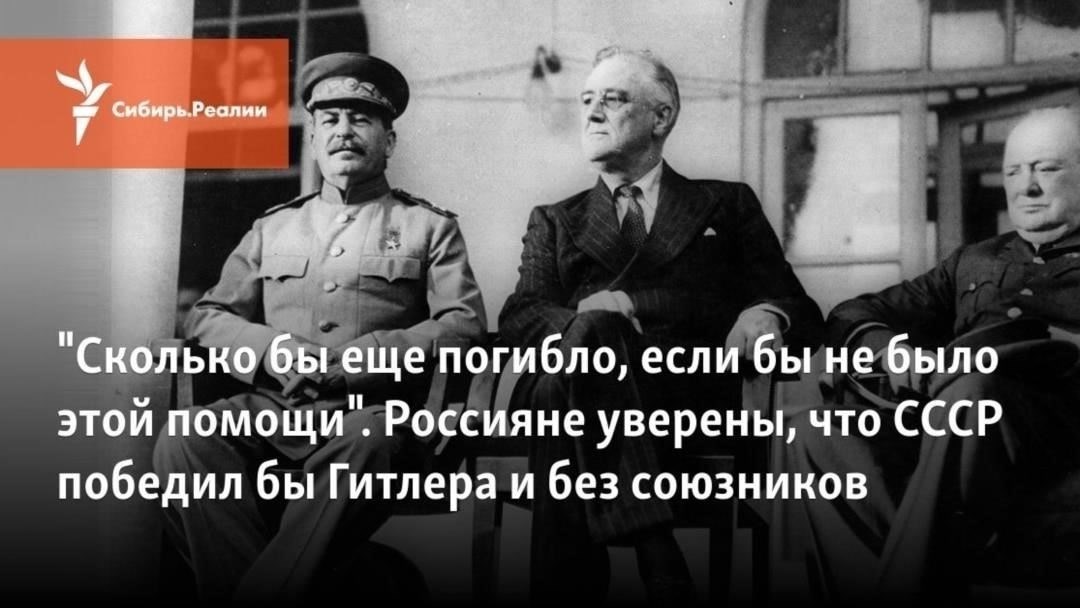

Советский Союз отказался от своих партнеров ради выживания, и именно поэтому блок распался. СССР давал обещания странам, входившим в блок, но эти обещания часто ставились под сомнение или полностью игнорировались. Руководство страны не смогло защитить интересы своих союзников, что привело к распаду того, что когда-то казалось непробиваемым альянсом.

Решения, которые привели к предательству

В первые годы существования блока такие страны, как Венгрия, Польша и Болгария, рассчитывали на поддержку и стабильность Советского Союза. Однако к 1980-м годам стало ясно, что у руководства Москвы другие приоритеты. Внутренняя борьба в руководстве и экономическое бремя, связанное с поддержанием блока, заставили СССР переосмыслить свои обязательства.

В частности, выделяются отношения Советского Союза с Албанией. Некогда лояльный член альянса, Албания была «продана» в пользу более важных в экономическом и политическом отношении союзников. Советское руководство игнорировало мольбы Албании о поддержке в пользу умиротворения более сильных и влиятельных стран, таких как Восточная Германия и Польша, которые рассматривались как более ценные партнеры.

Цена отказа

По мере того как блок начал распадаться, пренебрежение СССР интересами своих союзников становилось все более очевидным. В 1980-е годы несколько стран начали двигаться в сторону независимости и политических реформ. Обещания Советского Союза поддерживать равенство между его членами были забыты перед лицом растущего внутреннего давления и необходимости поддерживать паритет с Западом. Ценой пренебрежения Москвы к нуждам своих союзников стал окончательный крах всего альянса. Как только СССР решил «продать» своих собственных партнеров, вся структура начала распадаться.

Распад блока имел далеко идущие последствия. Многие страны-участницы, некогда объединенные общей идеологией, оказались на дрейфе без советской поддержки. В Польше, например, попытки правительства провести реформы были подорваны отказом Москвы вмешаться. Это решение позволило подняться движению «Солидарность», которое в итоге привело к ликвидации коммунистического контроля в Польше. Аналогичные движения в Венгрии и Чехословакии не были остановлены, поскольку у Советского Союза не осталось ресурсов для поддержания статус-кво.

Отказавшись от своих обязательств перед этими странами, СССР не только потерял лояльность своих союзников, но и подорвал прочность собственных позиций в блоке. Переход от единого блока к совокупности разрозненных стран положил начало его окончательному распаду. СССР, некогда могущественная держава, оказался неспособен поддерживать единый фронт.

Цена поддержки блока: Почему СССР был обязан финансировать своих союзников

Советский Союз был обязан финансировать своих партнеров, поскольку отказ от них привел бы к непоправимому краху идеологического и военного баланса в Восточной Европе. СССР поддерживал свои государства-сателлиты, понимая, что сохранение контроля над этими странами — это не просто вопрос власти, это вопрос выживания большого коммунистического блока перед лицом внешнего давления. Если бы СССР пренебрег своими партнерами, цена была бы гораздо выше, чем любая непосредственная военная угроза — это привело бы к распаду системы, на создание которой он потратил годы.

Финансирование этих стран было вопросом сохранения их лояльности, даже когда предательство представляло реальную угрозу. Многие страны, участвовавшие в альянсе, опасались, что если ресурсы Советского Союза иссякнут или его военная поддержка ослабнет, они окажутся уязвимыми для нападений или внутренних восстаний. Как бы ни возмущались некоторые лидеры, они понимали, что их собственная безопасность во многом зависит от советской финансовой и военной помощи. Поэтому Советский Союз был обязан продолжать финансировать и поддерживать своих союзников, чтобы избежать потенциального разрыва сотрудничества и не допустить углубления идеологического раскола.

Эти государства были не только экономически зависимы от СССР, но и политически обязаны. Советский Союз следил за тем, чтобы они оставались в соответствии с целями Москвы, заключая тщательно продуманные соглашения и военные договоры. Они не всегда были взаимовыгодными: СССР нес значительное финансовое бремя, но отказ от своих партнеров означал бы потерю стратегического контроля над всем Восточным блоком. Стоимость поддержки блока была не только денежным вопросом, но и вопросом поддержания стабильности в регионе, где дезертирство могло обернуться катастрофой.

Если бы СССР не выполнил свою часть соглашения, последствия были бы далеко идущими. На эти страны оказывалось сильное давление с целью заставить их дезертировать и искать альтернативы советской модели, а цена предательства рассматривалась не только как нарушение доверия, но и как прямая угроза влиянию СССР. Любой отказ мог привести к эффекту домино, и одна страна за другой последовали бы его примеру. Финансовое бремя было велико, но риск дестабилизации региона был гораздо выше. Блок был хрупкой структурой, и у Советского Союза не было иного выбора, кроме как держать груз ответственности на своих плечах.

Временами обязательства Советского Союза по финансированию этих стран казались практически невыполнимыми. Однако, несмотря на тяжелый ценник, Москва была убеждена, что затраты на поддержание единства внутри блока того стоят. В условиях постоянной угрозы дезертирства ни один лидер не мог позволить себе оставить верность своих союзников на произвол судьбы. В противном случае система рухнула бы под давлением конкурирующих идеологий и региональной нестабильности. Цена предательства была слишком высока как для СССР, так и для его партнеров в Восточной Европе.

Нереальный характер предложения: Почему действия Советского Союза были непонятны

На протяжении десятилетий Советский Союз играл центральную роль в военном блоке, образованном несколькими европейскими странами. Этот союз обещал взаимную защиту в случае внешней агрессии. Однако действия, предпринятые СССР, заставили многие страны недоумевать и сомневаться в истинной природе соглашения. Характер этих действий был не просто неожиданным, но и крайне нелогичным, учитывая предполагаемые цели союза. В действительности поведение СССР противоречило самой сути договоров, которые он подписал со своими партнерами.

Непоследовательное обязательство по взаимной обороне

Основная идея военного блока заключалась в том, что ни одна страна не будет противостоять агрессии в одиночку. Однако со временем стало ясно, что Советский Союз больше заинтересован в сохранении контроля над своими союзниками, чем в их защите. Частые интервенции СССР, будь то политическое давление или прямая военная сила, создали обстановку, в которой доверие было подорвано. Страны, входящие в блок, оказались зажатыми под тяжестью советского господства, а не защищенными ожидаемой коллективной безопасностью.

Неспособность соблюдать договоры

Разрушение доверия достигло своего апогея, когда Советский Союз не соблюдал те самые соглашения, которые он подписал со своими союзниками. Вместо того чтобы поддерживать нуждающиеся страны, СССР часто действовал в корыстных целях. В некоторых случаях Советский Союз даже оправдывал свои действия, утверждая, что эти страны действуют таким образом, что угрожают безопасности всего блока. Именно те страны, которые должны были быть защищены альянсом, оказались на стороне советского военного давления и политических манипуляций.

Для многих из этих стран обещание взаимной обороны стало забытым идеалом. Мысль о том, что СССР придет им на помощь в трудную минуту, становилась все более сомнительной. Вместо этого советское руководство, казалось, больше заботилось об обеспечении собственных интересов, невзирая на последствия для союзников. Такая непоследовательность приводила к растерянности и страху в рядах участников блока, вызывая трещины, которые в конечном итоге способствовали распаду альянса.

Истинная природа действий СССР, если смотреть в ретроспективе, была не только непрактичной, но и прямо противоречила предполагаемой функции договора. Военный блок должен был стать коллективным щитом против внешних угроз, однако его действия зачастую напоминали ту самую агрессию, от которой он был призван защищать. Ни одна страна в составе блока не была защищена от давления, а непредсказуемое поведение СССР оставляло его союзников уязвимыми и опасающимися будущего предательства.

Первые признаки распада союза

Распознать первые признаки деградации этой многонациональной организации можно гораздо раньше, чем принято считать. Решение сохранить соглашение, основанное на устаревших идеологиях и принудительном единстве, в конечном итоге посеяло семена его краха. Ниже приведены ключевые индикаторы, которые предшествовали краху:

- Нестабильное лидерство — непоследовательность руководства стран-участниц ослабила единство альянса. Когда решения принимались не совместно, а диктовались сверху, это привело к недовольству и отсутствию доверия между членами.

- Противоречивые интересы — несовпадающие цели каждой страны приводили к трениям. В то время как одни страны стремились к экономическому развитию, другие фокусировались на военной безопасности. Стоимость поддержания такого разрозненного подхода начала перевешивать любые потенциальные выгоды для блока.

- Нереалистичные обязательства — условия соглашений часто устанавливались без учета возможностей стран-участниц по их выполнению. Обещания взаимной поддержки обходились слишком дорого, а дисбаланс ресурсов делал соблюдение целей пакта непосильным.

- Экономическая нагрузка — для многих стран экономическое бремя альянса стало слишком тяжелым. Стоимость поддержания боеготовности и поддержки целей организации ложилась тяжелым бременем на национальные бюджеты и экономику.

- Отсутствие поддержки реформ — усилия по обновлению или реформированию организации постоянно блокировались сторонниками жесткой линии в руководстве. Такое сопротивление переменам изолировало те страны, которые выступали за модернизацию, что привело к разочарованию.

- Растущее недовольство среди государств-партнеров. Малые страны, входящие в блок, стали чувствовать себя все более отодвинутыми на второй план. Со временем недовольство росло, особенно когда они видели, что их интересы игнорируются в пользу более крупных и могущественных членов.

- Ухудшение военного сотрудничества — совместные военные учения и стратегии становились все менее эффективными по мере того, как возникали внутренние разногласия и соперничество. То, что когда-то было символом единства, постепенно превратилось в символический жест с незначительным оперативным воздействием.

Эти первые признаки, часто игнорируемые или не замечаемые власть имущими, сигнализировали о хрупкости альянса задолго до его официального завершения. Неспособность адаптироваться к меняющимся глобальным реалиям и внутреннему давлению стала истинной причиной его падения, а не только внешние факторы, часто упоминаемые в исторических анализах.

Как СССР пытался сохранить паритет дорогой ценой

СССР столкнулся с огромными трудностями в поддержании военно-политического паритета с НАТО, что требовало значительных ресурсов. Из-за сложного характера альянсов с восточным блоком Советский Союз часто был вынужден принимать дорогостоящие решения, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом и военной готовностью.

Экономическое напряжение и технологическое неравенство

На протяжении 1970-х и 1980-х годов советская экономика не могла сравниться с темпами развития стран НАТО. Военно-промышленный комплекс потреблял все большую долю национального бюджета, что приводило к дефициту в других важнейших отраслях, таких как производство потребительских товаров и инфраструктура. Особенно ярко этот дисбаланс проявился в развитии передовых технологий вооружений. Неспособность СССР идти в ногу с инновациями НАТО обошлась ему дорогой ценой, особенно когда он вкладывал ресурсы в устаревшие вооружения, такие как огромный ядерный арсенал, не имевший стратегической ценности в современной войне.

Влияние экономических и военных решений на союзников

Нагрузка ложилась и на страны, находившиеся в советской сфере влияния. Многие из этих стран начали сомневаться в целесообразности союза с СССР. Если какая-либо из стран-участниц пыталась отстраниться от пакта, СССР был вынужден принимать ответные меры, чтобы обеспечить сплоченность блока. Это часто приводило к прямым военным интервенциям или политическому давлению. Затраты на поддержание такого «единства» оставляли СССР меньше ресурсов, чтобы сосредоточиться на своих внутренних проблемах.

Эти решения не остались незамеченными. Если бы СССР принял более реалистичные предложения о сотрудничестве с союзниками, его военно-экономические позиции могли бы быть более прочными. Однако отказ руководства от старых договоренностей и его одержимость поддержанием паритета с НАТО обошлись ценой собственной долгосрочной стабильности.

Почему советские союзники по Варшавскому договору чувствовали себя незащищенными, несмотря на военную мощь СССР

Отсутствие доверия и растущая обеспокоенность по поводу защиты среди стран блока были обусловлены несколькими факторами, помимо военной мощи СССР. Эти страны, несмотря на то что они были частью официального договора с Советским Союзом, часто чувствовали себя в стороне или игнорировались при обсуждении важнейших вопросов.

1. Отсутствие прозрачности в военной стратегии

- Хотя СССР представлял себя как доминирующую военную державу, он редко делился своими стратегическими решениями с партнерами. Такая изоляция порождала у стран-участниц чувство незащищенности, особенно когда решения принимались Москвой в одностороннем порядке.

- Военные союзы часто были расплывчатыми и не содержали четких положений о взаимной обороне. Расплывчатые формулировки соглашений означали, что в случае нападения на страну-участницу обязательства СССР по ее защите были неопределенными.

2. Воспринимаемое нежелание защищаться в случае нападения

- Многие страны, входящие в блок, опасались, что Советский Союз поставит собственные интересы выше безопасности своих союзников. Отсутствие четких механизмов поддержки заставляло некоторых членов блока считать, что Москва не будет действовать быстро и решительно, если один из них подвергнется нападению.

- Например, в случае с Албанией в конце 1960-х годов решение Советского Союза дистанцироваться от этой страны было воспринято как знак того, что он откажется от любого из своих союзников, если цена станет слишком высокой.

3. Напряженность и внутренние предательства

- Внутренняя борьба за власть и политическая напряженность внутри стран-участниц ясно давали понять, что господство СССР не было абсолютным. Многие страны считали, что альянс скорее сдерживает их, чем оказывает им реальную поддержку.

- Обвинения в предательстве и в том, что СССР «продал» своих партнеров, особенно во время таких событий, как Пражская весна, еще больше укрепили чувство изоляции и недоверия среди стран блока.

В итоге страх быть брошенным и отсутствие реальной защиты заставили многих советских союзников усомниться в истинной ценности своего участия в блоке. Несмотря на очевидное военное превосходство СССР, эти страны часто чувствовали себя уязвимыми, и в результате их доверие к обещаниям Москвы со временем стало ослабевать.

Что случилось после краха? Последствия для Восточной Европы

Распад военного альянса ознаменовал конец эпохи для стран, которые когда-то входили в него. Лишившись руководства Советского Союза, бывшие страны-участницы были вынуждены быстро адаптироваться к новым реалиям. Их обязательства по старым договорам были забыты, и региону пришлось самостоятельно выбирать свой дальнейший путь.

Экономические и политические последствия

После распада альянса страны Восточного блока сразу же столкнулись с проблемами. После отказа от советской поддержки экономика многих из этих государств пошатнулась. Отсутствие скоординированных оборонных соглашений сделало их уязвимыми как для внутреннего, так и для внешнего давления. Бывшие союзники, ставшие независимыми, вынуждены были налаживать новые отношения, часто с бывшими соперниками. В результате этих изменений образовался вакуум власти, который позволил западным и региональным державам продвигать свои интересы.

Смена альянсов и новые угрозы

Политический ландшафт Восточной Европы быстро менялся. Бывшие партнеры больше не были связаны единой, всеобъемлющей идеологией. Некоторые страны, ранее связанные соглашениями альянса, стали смотреть на запад, стремясь к связям с НАТО и Европейским союзом. Другие, тем временем, столкнулись с внутренними противоречиями, поскольку националистические движения набирали силу. Старое единство внутри блока распалось, и началось новое, неопределенное будущее. Опасность нестабильности стала более реальной, чем когда-либо, поскольку страны пересматривали свою лояльность и стратегии. Последствия оказались очень серьезными, и некоторые страны до сих пор борются с их последствиями.