- Причины начала Второй мировой войны: Военные цели Германии и СССР

- Экспансионистские цели Германии

- Стратегическая оборона и идеологические цели СССР

- Вторжение Германии в Советский Союз: Операция «Барбаросса» и ее первые неудачи

- Первые провалы немецкой стратегии

- Влияние на ход войны

- Сталинградская битва: Переломный момент на Восточном фронте

- Блокада Ленинграда (1941-1944 гг.) остается одним из самых тяжелых эпизодов в истории Восточного фронта. Немецкая блокада, направленная на разрушение города, была стратегическим ходом, призванным сломить сопротивление советских войск в регионе и получить контроль над ключевыми промышленными районами. Несмотря на тяжелые условия, город выстоял благодаря сочетанию военной стратегии, находчивости и непоколебимой воли его жителей.

- В критический период 1941-1945 годов успех военных операций, начатых СССР, сыграл решающую роль в окончательном исходе боевых действий. За первоначальной обороной от немецкого вторжения последовала серия стратегических наступлений, которые изменили ход событий и привели к окончательному захвату территорий, контролируемых нацистами. В конце 1942 года СССР начал оспаривать территориальные завоевания Германии, положив начало неумолимому наступлению на Берлин.

- Контрнаступление, начатое в ноябре 1942 года операцией «Уран», стало важным переломным моментом в конфликте. Эта операция, направленная на окружение немецкой 6-й армии в Сталинграде, достигла своей цели, нанеся сокрушительные потери немецким войскам. К середине 1943 года линии фронта значительно сместились, и СССР начал отвоевывать утраченные территории. Этот шаг был необходим не только для того, чтобы остановить немецкое наступление, но и для того, чтобы одержать верх и продвинуться к западным границам нацистской Германии.

- Курская битва летом 1943 года стала крупнейшим танковым сражением в истории и определяющим моментом в борьбе с Германией. После этой победы советские войска смогли начать серию наступательных операций, в результате которых немецкие войска были отброшены назад на большей части территории Восточной Европы. К зиме 1944 года советские войска достигли границ Польши и находились на расстоянии удара от Берлина. Неустанное давление и эффективная координация наступательной и оборонительной тактики в значительной степени способствовали крушению немецкой обороны и создали предпосылки для финального штурма столицы.

- С 1941 по 1945 год Советский Союз пережил глубокие преобразования, которые изменили как его военный потенциал, так и гражданскую жизнь. Мобилизационные мероприятия, социальная перестройка и изменения в производстве сыграли решающую роль в поддержании борьбы с нацистской Германией. Внутренняя реакция была отмечена стратегией тотальной войны, направленной на то, чтобы обратить все аспекты жизни общества на достижение цели победы над врагом.

- Завершение конфликта привело к значительным изменениям в политической и экономической структуре СССР. Одним из главных последствий стал передел территориальных границ. СССР получил несколько регионов в Восточной Европе, в частности, от Германии. Эти территории сыграли решающую роль в расширении советского влияния на весь континент.

- В годы после победы в политической иерархии СССР происходило как укрепление, так и централизация власти. Ключевые фигуры в правительстве сохраняли контроль над различными отраслями, укрепляя идею высокоцентрализованного государства. Политические решения менялись таким образом, чтобы усилить контроль правительства над республиками, обеспечивая больший надзор за экономической и социальной деятельностью. Этот шаг также подчеркивал продолжающуюся идеологическую борьбу между коммунизмом и капитализмом, особенно в контексте послевоенной Европы.

- После прекращения военных действий экономика СССР была направлена на восстановление. Разрушения, вызванные многолетним конфликтом, требовали срочного восстановления промышленного и сельскохозяйственного секторов. Если во время войны приоритетным было военное производство, то в послевоенный период акцент был сделан на возрождении гражданской инфраструктуры. В это время СССР стремился укрепить свою промышленную базу и сельскохозяйственное производство. Во многом послевоенное восстановление экономики опиралось на эффективное использование ресурсов вновь приобретенных территорий, особенно Германии, которая сыграла свою роль в оживлении советской промышленности.

Противостояние между нацистскими войсками и Советским государством в 1941-1945 годах было отмечено глубокими изменениями в территориальных стратегиях и военных целях. По мере развития войны цели СССР были ясны: отразить вторжение, защитить жизненно важные ресурсы и обеспечить долгосрочную стабильность. В этот период были разработаны решительные военные планы и созданы линии обороны, призванные защитить ядро государства. В основе этих стратегий лежали как идеологические, так и территориальные соображения, поскольку советское руководство стремилось защитить свои границы и установить господство в ключевых регионах.

Понимание периодизации войны показывает, как менялись приоритеты советского правительства по мере эскалации конфликта. В период с 1941 по 1945 год произошли изменения как внешних, так и внутренних целей, обусловленные изменением баланса сил на поле боя. Борьба велась не только за военные победы, но и за обеспечение жизненно важных ресурсов для выживания государства. В эти годы советскому командованию приходилось постоянно корректировать свою тактику, чтобы противостоять новым вызовам: от защиты от первых штурмов до контрнаступлений на нескольких фронтах.

Изучение конкретных целей и операций в этот период позволяет лучше понять, как советское военно-политическое руководство справлялось со сложностями тотальной войны. Каждая операция, от первых боев до окончательной победы, была частью более широкой стратегии, направленной на восстановление территориальной целостности государства и обеспечение благоприятного послевоенного положения. Изучение этой эпохи позволяет более тонко взглянуть на военное планирование и его непосредственное влияние на конечный исход конфликта.

Причины начала Второй мировой войны: Военные цели Германии и СССР

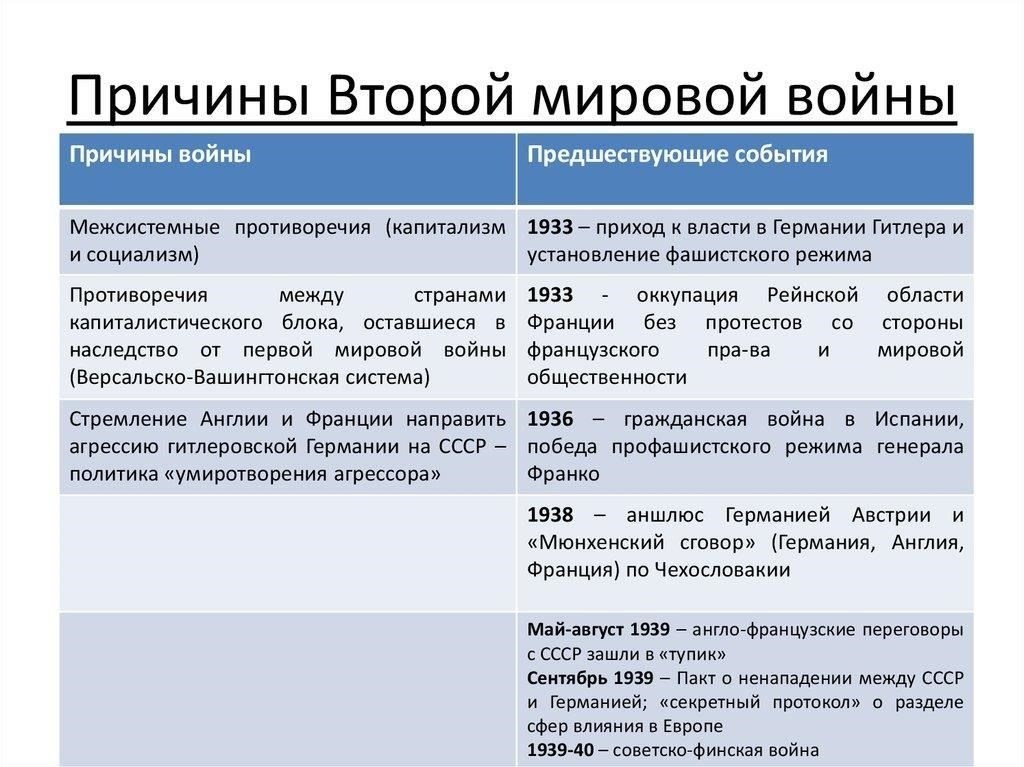

В годы, предшествовавшие конфликту, и Германия, и СССР имели явные амбиции, которые сыграли ключевую роль в развязывании военных действий. Военные цели обеих держав определялись территориальной экспансией, идеологическими убеждениями и военными стратегиями. Эти цели становились все более несовместимыми, кульминацией чего стало вторжение Германии в СССР в 1941 году.

Экспансионистские цели Германии

Германия под руководством Адольфа Гитлера вела агрессивную территориальную экспансию в Восточной Европе, руководствуясь идеей Lebensraum («жизненное пространство»). Вторжение в Польшу в 1939 году стало лишь началом более масштабного плана Германии по доминированию в Европе. Гитлер стремился завоевать огромные территории на Востоке, которые, как он считал, обеспечат Германию ресурсами и установят новый порядок, основанный на арийском превосходстве. Стремление к контролю над жизненно важными ресурсами и землями, включая нефтяные месторождения и сельскохозяйственные районы, занимало центральное место в стратегическом планировании Германии.

Стратегическая оборона и идеологические цели СССР

СССР, возглавляемый Иосифом Сталиным, рассматривал растущую нацистскую угрозу как экзистенциальную. Первоначально советское руководство стремилось избежать конфликта с нацистской Германией посредством пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, договора о ненападении, который также тайно разделил Восточную Европу на сферы влияния. Однако долгосрочной целью Сталина было поддержание советской безопасности и сохранение большевистской революции путем создания буферной зоны в Восточной Европе. Советский Союз также стремился распространять коммунистическую идеологию, хотя зачастую это было подчинено военным и оборонным задачам. Провал советско-германского пакта в 1941 году сместил приоритеты СССР в сторону защиты своей территории, что в конечном итоге привело к более широкой мобилизации для контрнаступления.

Вторжение в СССР в июне 1941 года в рамках операции «Барбаросса» ознаменовало провал временного союза между Германией и СССР и начало жестокой борьбы за контроль над Восточным фронтом Европы. Стремление Германии к территориальному господству и потребность СССР в безопасности столкнулись, положив начало одному из самых разрушительных конфликтов в истории.

Вторжение Германии в Советский Союз: Операция «Барбаросса» и ее первые неудачи

В 1941 году планы нацистской Германии по вторжению в Советский Союз привели к началу операции «Барбаросса» — решающей военной кампании, целью которой было уничтожение советской армии, захват ключевых территорий и окончательное разрушение промышленной базы. Несмотря на ошеломляющий первоначальный успех немецких войск, первые месяцы наступления выявили критические неудачи, которые повлияли на долгосрочные цели.

Первые провалы немецкой стратегии

Стратегические цели Германии были амбициозны. В число основных целей входили захват советской столицы, Москвы, уничтожение ключевых военных подразделений и обеспечение безопасности жизненно важных ресурсов на востоке. Однако оперативные просчеты начали проявляться уже в начале кампании. В то время как немецкий вермахт добился значительных территориальных успехов, его материально-технические возможности не успевали за быстрыми темпами продвижения.

Немецкая армия, растянувшаяся на огромные расстояния, столкнулась с серьезными проблемами со снабжением, особенно с зимней одеждой, топливом и боеприпасами. Неумение планировать действия в условиях суровой советской зимы оказалось катастрофическим, поскольку немецкие войска, плохо подготовленные к холоду, столкнулись с ростом потерь и падением морального духа. Неспособность взять Москву до наступления зимы ознаменовала собой значительный провал в немецких планах.

Влияние на ход войны

Неспособность немцев достичь своих целей на решающих ранних этапах вторжения дала советской армии время на перегруппировку и реорганизацию. Когда немецкое продвижение застопорилось, советские войска начали контрнаступление, которое постепенно отбросило захватчиков назад. Неспособность нанести решительное поражение советским войскам в 1941 году ознаменовала начало длительного и дорогостоящего конфликта для Германии.

Эти первые неудачи подчеркнули важность надлежащей подготовки и реалистичного планирования военных кампаний. По мере развития вторжения разрыв между амбициями Германии и ее способностью сохранять темп становился все более очевидным, прокладывая путь к возможным советским контратакам, которые изменили траекторию войны.

Неудача операции «Барбаросса» в достижении своих стратегических целей в 1941-1942 годах имела далеко идущие последствия для хода конфликта. Неспособность Германии решительно захватить советскую территорию изменила баланс сил, что в конечном итоге привело к изменению исхода конфликта и ознаменовало начало советского контрнаступления. Провал вторжения в дальнейшем определит более широкую территориальную, военную и политическую динамику конфликта в последующие годы.

Сталинградская битва: Переломный момент на Восточном фронте

Сталинградская битва (1942-1943 гг.) ознаменовала собой решающий поворот в конфликте между нацистской Германией и СССР, в корне изменив траекторию борьбы на Восточном фронте. Летом 1942 года Германия, нацеленная на захват советской территории, попыталась захватить промышленный город Сталинград, важнейший транспортный и производственный узел. Это наступление было частью более широкого плана по расширению немецкого контроля над советскими территориями, особенно над богатыми нефтью районами Кавказа. Битва стала символической не только по своему стратегическому значению, но и по идеологическому и психологическому воздействию.

К концу 1942 года немецкая армия, перенапряженная и столкнувшаяся с суровыми зимними условиями, оказалась втянута в жестокие городские бои внутри города. Советские войска под командованием генерала Василия Чуйкова применили оборонительную тактику, превратив Сталинград в крепость. Бои были интенсивными, с перестрелками между улицами и домами, а также обстрелами из тяжелой артиллерии. Стратегическая ценность города в сочетании с его символической связью с именем Иосифа Сталина сделали его важнейшей целью для обеих сторон.

Последствия для СССР были глубокими. Победа подняла боевой дух и укрепила решимость Красной армии. Она также внесла вклад в стратегическую периодизацию войны, поскольку Советы начали набирать обороты, начав серию успешных наступлений в 1943 году. Победа стала не только военным успехом, но и поворотным моментом в истории сопротивления СССР нацистской агрессии. Разгромив немецкие войска, СССР заложил основу для долгосрочной кампании, которая в итоге приведет к освобождению Восточной Европы и падению Берлина в 1945 году.

Сталинградская битва остается одним из самых изученных сражений в военной истории. О ее стратегии, тактике и огромных человеческих жертвах написано множество книг и научных работ. Ее итоги по-прежнему рассматриваются как один из величайших переломных моментов в истории Великой Отечественной войны, определивший будущее Восточной Европы и повлиявший на завершающие этапы конфликта в середине 1940-х годов.

Блокада Ленинграда: Выносливость гражданских и военная стратегия

Блокада Ленинграда (1941-1944 гг.) остается одним из самых тяжелых эпизодов в истории Восточного фронта. Немецкая блокада, направленная на разрушение города, была стратегическим ходом, призванным сломить сопротивление советских войск в регионе и получить контроль над ключевыми промышленными районами. Несмотря на тяжелые условия, город выстоял благодаря сочетанию военной стратегии, находчивости и непоколебимой воли его жителей.

-ostaetsia-odnim-iz-samykh-tiazhelykh-epizodov-v-istorii-vostochno.jpg)

Ключевыми причинами значимости блокады являются важнейшая роль города в обороне, его промышленный потенциал и символическое значение. Немцы стремились захватить Ленинград, чтобы нарушить советские линии снабжения, получить доступ к его промышленному производству и деморализовать население. Однако, несмотря на тяжелые условия блокады, город не пал.

Немецкие цели: Перерезать жизненно важные транспортные пути, особенно вдоль реки Волхов.

- Моральный дух гражданского населения: голод и изоляция должны были заставить его сдаться.

- Оборонительные меры: Защитники города под командованием генерала К. Е. Ворошилова использовали артиллерию и укрепленные позиции, чтобы задержать продвижение противника.

- Блокада привела к невообразимым лишениям для мирного населения. Голод, холод и постоянные бомбардировки опустошали население. Однако, несмотря на тяжелейшие условия, жители проявляли удивительную стойкость. Рационирование стало частью повседневной жизни, и некоторые люди прибегали к крайним мерам для выживания, включая употребление непродовольственных товаров. Военные сыграли решающую роль в поддержании оборонительных рубежей и постоянно снабжали город ограниченными ресурсами по «Дороге жизни» — маршруту снабжения через замерзшее Ладожское озеро.

Военная стратегия: Устойчивость, тактические контрнаступления и использование Ладожского озера для подвоза снабжения.

- Моральный дух: Плакаты, радиопередачи и патриотические послания способствовали выносливости гражданского населения.

- Людские потери: Около 1 миллиона мирных жителей погибли от голода, болезней и бомбежек.

- Осада продолжалась более 900 дней — самая долгая в современной военной истории. Она закончилась контрнаступлением советских войск в начале 1944 года, которое прорвало блокаду. Упорство как военных, так и жителей Ленинграда продемонстрировало силу советского сопротивления, создав прецедент для будущих побед СССР над наступающими нацистскими войсками. Этот период стал не только свидетельством военной стратегии, но и примером мужества и решимости гражданского населения перед лицом невообразимых испытаний.

Контрнаступление и взятие Берлина: Военные действия

В критический период 1941-1945 годов успех военных операций, начатых СССР, сыграл решающую роль в окончательном исходе боевых действий. За первоначальной обороной от немецкого вторжения последовала серия стратегических наступлений, которые изменили ход событий и привели к окончательному захвату территорий, контролируемых нацистами. В конце 1942 года СССР начал оспаривать территориальные завоевания Германии, положив начало неумолимому наступлению на Берлин.

Операция «Уран» и переломный момент

Контрнаступление, начатое в ноябре 1942 года операцией «Уран», стало важным переломным моментом в конфликте. Эта операция, направленная на окружение немецкой 6-й армии в Сталинграде, достигла своей цели, нанеся сокрушительные потери немецким войскам. К середине 1943 года линии фронта значительно сместились, и СССР начал отвоевывать утраченные территории. Этот шаг был необходим не только для того, чтобы остановить немецкое наступление, но и для того, чтобы одержать верх и продвинуться к западным границам нацистской Германии.

Курская битва и продвижение на запад

Курская битва летом 1943 года стала крупнейшим танковым сражением в истории и определяющим моментом в борьбе с Германией. После этой победы советские войска смогли начать серию наступательных операций, в результате которых немецкие войска были отброшены назад на большей части территории Восточной Европы. К зиме 1944 года советские войска достигли границ Польши и находились на расстоянии удара от Берлина. Неустанное давление и эффективная координация наступательной и оборонительной тактики в значительной степени способствовали крушению немецкой обороны и создали предпосылки для финального штурма столицы.

По мере развития войны военные цели СССР становились все более очевидными: вернуть утраченные территории, уничтожить нацистский режим и расширить границы СССР в Европе. Способность эффективно перегруппироваться, адаптировать стратегию и начать эти крупномасштабные наступательные операции напрямую способствовала конечному успеху и падению Берлина в мае 1945 года.

Влияние Великой Отечественной войны на советский тыл: Мобилизация и социальные изменения

С 1941 по 1945 год Советский Союз пережил глубокие преобразования, которые изменили как его военный потенциал, так и гражданскую жизнь. Мобилизационные мероприятия, социальная перестройка и изменения в производстве сыграли решающую роль в поддержании борьбы с нацистской Германией. Внутренняя реакция была отмечена стратегией тотальной войны, направленной на то, чтобы обратить все аспекты жизни общества на достижение цели победы над врагом.

Мобилизация ресурсов началась сразу после нацистского вторжения. На начальном этапе основное внимание уделялось массовому призыву мужчин на военную службу. Одновременно женщины были интегрированы в промышленные и сельскохозяйственные рабочие коллективы, в которых ранее преобладали мужчины. Эти перестановки были необходимы для поддержания уровня производства для военных поставок и поддержания линии фронта. СССР быстро адаптировался к новым условиям, переоборудовав гражданские заводы в военные предприятия для удовлетворения потребностей армии.

Массовый призыв в армию и военная подготовка миллионов мужчин.

- Привлечение женщин к труду, особенно в тяжелой промышленности и сельском хозяйстве.

- Перестройка гражданских заводов на производство продукции военного времени

- Социальная структура советского государства также менялась под воздействием тотальной войны. Правительство ввело строгое нормирование и контроль над потребительскими товарами. Централизация власти в государственной бюрократии усилилась, а планы развития экономики стали более жесткими. В ключевых отраслях, таких как сельское хозяйство и тяжелая промышленность, для удовлетворения спроса на военные товары использовался принудительный труд, в том числе военнопленных и других маргинальных групп.

К середине конфликта советское общество характеризовалось сочетанием страха, самопожертвования и стойкости. Несмотря на тяжелые условия, моральный дух населения оставался высоким благодаря идеологическим факторам и успехам Красной армии в ключевых битвах, таких как Сталинградская и Курская. Клич о защите Родины от немецкого вторжения вдохновлял на чувство единства различные этнические группы на всей огромной территории. Однако человеческие жертвы были огромны: миллионы мирных жителей подверглись бомбардировкам, оккупации и переселению.

Широко распространились рационирование и дефицит товаров.

- Усиление центрального контроля над промышленностью и трудовыми ресурсами

- Принудительный труд играл важнейшую роль в экономике военного времени

- Периодизация конфликта показывает четкую траекторию перехода от оборонительных к наступательным операциям, что отражает постепенное изменение советского потенциала. В первые годы основное внимание уделялось выживанию и отражению немецкого наступления, в то время как в последующие годы предпринимались более систематические усилия по возвращению утраченных территорий и продвижению на территорию противника. Этот сдвиг имел значительные последствия для внутреннего советского планирования, поскольку ресурсы были перенаправлены на восстановление и укрепление военного аппарата.

В послевоенные годы последствия мобилизации военного времени продолжали оказывать влияние на советское общество. Победа СССР в Великой Отечественной войне укрепила легитимность власти, начались планы реконструкции, направленные на восстановление инфраструктуры и экономики страны. Несмотря на огромные разрушения, социальная структура советского государства была преобразована, в ней появились новые идеологические приоритеты — единство, патриотизм и коллективизм.

Послевоенные последствия для Советского Союза: Изменение политического и экономического ландшафта

Завершение конфликта привело к значительным изменениям в политической и экономической структуре СССР. Одним из главных последствий стал передел территориальных границ. СССР получил несколько регионов в Восточной Европе, в частности, от Германии. Эти территории сыграли решающую роль в расширении советского влияния на весь континент.

В годы после победы в политической иерархии СССР происходило как укрепление, так и централизация власти. Ключевые фигуры в правительстве сохраняли контроль над различными отраслями, укрепляя идею высокоцентрализованного государства. Политические решения менялись таким образом, чтобы усилить контроль правительства над республиками, обеспечивая больший надзор за экономической и социальной деятельностью. Этот шаг также подчеркивал продолжающуюся идеологическую борьбу между коммунизмом и капитализмом, особенно в контексте послевоенной Европы.

После прекращения военных действий экономика СССР была направлена на восстановление. Разрушения, вызванные многолетним конфликтом, требовали срочного восстановления промышленного и сельскохозяйственного секторов. Если во время войны приоритетным было военное производство, то в послевоенный период акцент был сделан на возрождении гражданской инфраструктуры. В это время СССР стремился укрепить свою промышленную базу и сельскохозяйственное производство. Во многом послевоенное восстановление экономики опиралось на эффективное использование ресурсов вновь приобретенных территорий, особенно Германии, которая сыграла свою роль в оживлении советской промышленности.

На внутреннем фронте СССР проводил политику, направленную на увеличение численности рабочей силы в ключевых отраслях. Государство предприняло значительные шаги для решения проблемы нехватки основных товаров и услуг. Одним из аспектов этого восстановления стало расширение тяжелой промышленности, которая составляла основу советской экономики в послевоенные годы. Также произошел сдвиг в сторону усиления государственного контроля над производством, что еще больше сократило возможности для процветания частного предпринимательства.

В долгосрочной перспективе экономическая политика была направлена на укрепление целей, поставленных в «периодизации» советской истории, с упором на промышленное производство, военную готовность и политическую консолидацию. Несмотря на такие проблемы, как нехватка ресурсов, руководству страны удалось перестроить экономические цели в соответствии с внутренними потребностями и требованиями международной политики. Устойчивость СССР в послевоенный период была обусловлена в первую очередь этими стратегическими сдвигами, а также его способностью закупать ресурсы у таких территорий, как Германия.

Результат этих изменений также означал становление СССР как сверхдержавы на мировой арене, оказывающей влияние на глобальную политику в течение последующих десятилетий.