- Определение статуса комбатантов в Тридцатилетней войне

- Государственные и негосударственные акторы

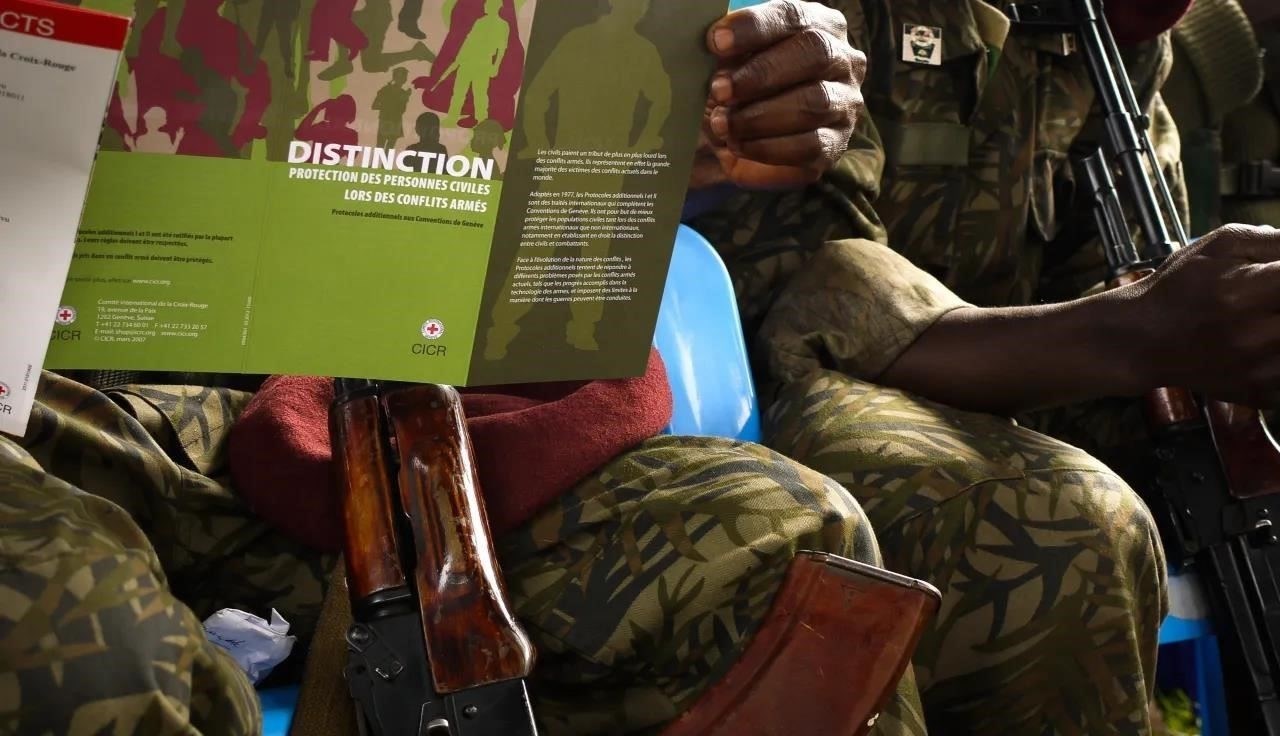

- Правовая база и защита солдат

- Юрисдикционные вопросы признания государств во время Тридцатилетней войны

- Конкурирующие юрисдикции и суверенитет

- Признание новых образований и смена альянсов

- Правовые основы, регулирующие использование наемников в Тридцатилетней войне

- Законодательство о наемниках и их тактическое использование

- Влияние наемников на правовые нормы конфликта

- Влияние религиозных и политических альянсов на международное право в конфликте

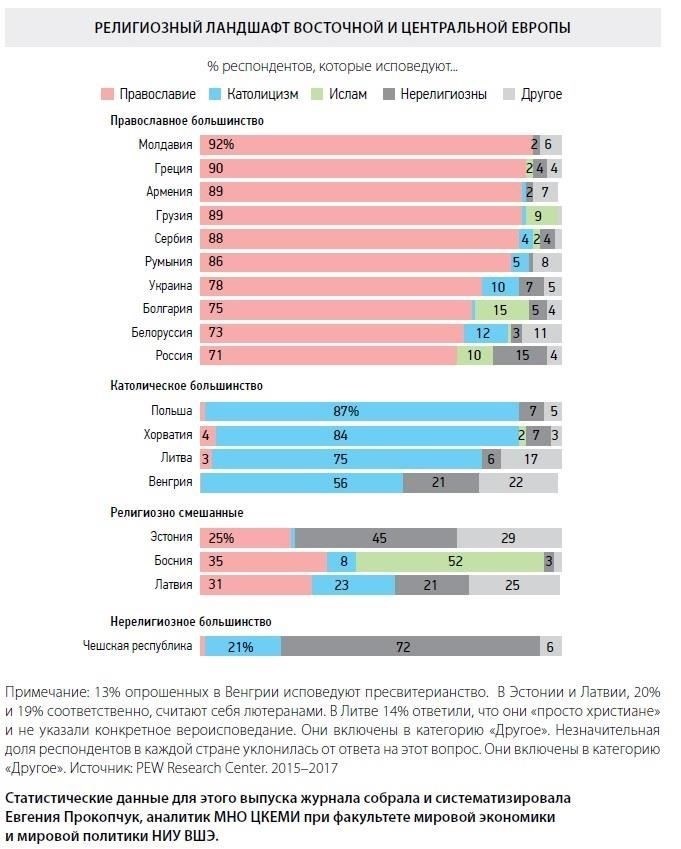

- Религиозный аспект конфликта оказал глубокое влияние на то, как велась и регулировалась война. Католические и протестантские организации часто игнорировали или искажали существующие нормы, чтобы оправдать свои военные стратегии. Например, понятие «справедливой войны» избирательно использовалось обеими сторонами для легитимации действий, а некоторые державы открыто нарушали договоры или перемирия под религиозными предлогами. Это создавало нестабильную правовую среду, в которой соглашения часто игнорировались, что подрывало последовательность международного права того времени. Хотя некоторые европейские правители пытались включить в свои соглашения правовые гарантии, религиозное влияние часто отменяло эти попытки, что приводило к повсеместному правовому и дипломатическому хаосу.

- Меняющиеся политические альянсы еще больше усложняли юридический ландшафт. Поскольку такие державы, как Испания, Франция и Швеция, стремились манипулировать альянсами для получения стратегических преимуществ, они также определяли правила ведения боевых действий. Политическая лояльность католическим Габсбургам или протестантским державам меняла толкование международного права, поскольку прагматические соображения часто превалировали над правовыми принципами. Например, союзы с Османской империей, продиктованные скорее политическими, чем религиозными мотивами, привносили дополнительный уровень сложности. Участие этих внешних держав меняло правовые нормы, поскольку европейские правовые традиции вступали в противоречие с османской практикой, что способствовало непоследовательному применению законов военного времени в Европе.

- Обращение с пленными во время 30-летнего конфликта создавало значительные юридические трудности, на которые часто влияли меняющиеся военные стратегии и политические расклады. Одной из центральных проблем было отсутствие общепринятых правил обращения с пленными солдатами, поскольку европейские государства по-разному подходили к решению подобных вопросов. Одни придерживались традиционных обычаев рыцарства и чести, другие применяли более жестокие методы обращения с пленными, что отражало меняющуюся тактику ведения войны того времени.

- Роль мирных договоров и правовых соглашений в прекращении конфликта была решающим фактором в динамике европейской власти на протяжении всей истории. В частности, в XVII веке такие документы сыграли важную роль в устранении последствий военных столкновений, в первую очередь затяжных сражений, которые определяли большую часть этого периода. Соглашения, заключенные после прекращения военных действий, были направлены на пересмотр границ, политических союзов, а зачастую и религиозного ландшафта региона. В то время как военная тактика и стратегия определяли ход сражений, правовая база создавала условия для прочного мира.

- Вестфальский договор (1648) — одно из самых значительных правовых решений в истории Европы. Он не только завершил смертоносные военные кампании, но и ознаменовал собой изменение порядка взаимодействия суверенных государств друг с другом. Положения договора изменили облик Европы, оказав серьезное влияние на юридическое признание государственного суверенитета и религиозных свобод. Договор формализовал идею о том, что правители могут управлять своими территориями без вмешательства извне, заложив основу современной системы международного права.

- Правовые условия мирных договоров касались нескольких важнейших вопросов, начиная от территориальных споров и заканчивая защитой религиозных свобод. Урегулирование способствовало формализации государственных границ, некоторые из которых отражали военные результаты, в то время как другие были обусловлены политическими соображениями. Военные победы или поражения отдельных европейских держав отражались в перераспределении территорий, например, в значительной уступке земель от Испании к Франции. Кроме того, соглашения способствовали развитию чувства толерантности, особенно в отношении прав протестантских и католических подданных в различных государствах.

Понимание правовых основ, связанных с военными действиями в европейских конфликтах XVII века, требует целенаправленного анализа различных заинтересованных сторон, участвовавших в 30-летней борьбе. Сложные альянсы и противоборствующие державы, такие как Священная Римская империя, Испания, Франция, Швеция и Османская империя, представляют собой уникальный правовой ландшафт для интерпретации норм военного времени.

В этот бурный период смена союзников и различные военные тактики бросили вызов существующему международному праву. Поведение солдат и государств, а также легитимность различных интервенций вызвали серьезные дискуссии о правах комбатантов, защите гражданского населения и обращении с пленными. Например, как стратегии, использованные такими полководцами, как Валленштейн и Густав Адольф, вписывались в более широкий контекст европейских правовых традиций ведения войны?

Война также подняла вопросы о границах суверенитета и о том, насколько оправдано иностранное вмешательство. В частности, участие иностранных государств, например поддержка Францией протестантских фракций, несмотря на их католическую позицию, служит примером сложного пересечения религии, политики и права в войне. 30-летний конфликт служит ключевым моментом в истории для понимания того, как война не только велась, но и регулировалась юридически, формируя будущие военные доктрины и международное право.

Определение статуса комбатантов в Тридцатилетней войне

В период 30-летнего конфликта определение статуса комбатантов было сложным вопросом. В войне участвовало множество европейских держав с различными политическими системами и военными структурами. В этом контексте определение того, кто мог легально участвовать в военных действиях и кто обладал правами и привилегиями солдата, имело решающее значение для регулирования насилия и обеспечения соблюдения ограниченного набора правил, признанных в то время.

Государственные и негосударственные акторы

Одна из серьезных проблем заключалась в том, чтобы провести различие между войсками, поддерживаемыми государством, и теми, кто сражается вне официальных армий. Во многих случаях в боевых действиях участвовали наемники, иррегуляры и добровольцы. Эти негосударственные субъекты часто не имели четкого правового статуса в соответствии с современными законами войны, что создавало неопределенность в отношении их прав и обязанностей. В то время как регулярные солдаты действовали под защитой своих монархов, нерегулярные силы иногда совершали акты насилия, которые размывали границы законных боевых действий.

Правовая база и защита солдат

Правовая база того времени, сформировавшаяся под влиянием средневековых концепций рыцарства и раннего международного права, обеспечивала определенную защиту солдат. Однако эта защита часто была непоследовательной. При определенных условиях с военнопленными могли обращаться обе стороны, но эти правила не применялись и не соблюдались повсеместно. Религиозные факторы также сыграли свою роль в конфликте, поскольку как протестантские, так и католические силы требовали божественной санкции на свое участие в войне, что еще больше усложняло определение законного комбатанта.

Вестфальский договор 1648 года, положивший конец конфликту, не решил полностью вопрос о статусе комбатанта, но способствовал более широкому пониманию государственного суверенитета и правового обращения с военнослужащими. Несмотря на это, во время самой войны отсутствие четкого, общепринятого определения статуса комбатанта часто приводило к путанице и, порой, к жестокому обращению с пленными солдатами, особенно с иностранными или менее признанными вооруженными силами, в том числе с теми, кто сражался на стороне интересов Османской империи в регионе.

Юрисдикционные вопросы признания государств во время Тридцатилетней войны

Во время 30-летнего конфликта в Европе одной из главных проблем при определении легитимности государственных субъектов был вопрос о юрисдикционных полномочиях. Поскольку различные регионы Европы были втянуты в сложную паутину религиозных, династических и политических споров, признание новых или существующих образований часто было вопросом власти, а не права.

Конкурирующие юрисдикции и суверенитет

В ходе войны несколько конфликтующих организаций пытались установить суверенитет над территориями, что привело к спорам о юридической юрисдикции. Как католические, так и протестантские группировки часто заявляли о своих правах на определенные регионы, игнорируя ранее признанные границы. Основные примеры включают:

- Власть Габсбургов в Священной Римской империи, где различные князья и епископы претендовали на юрисдикцию над своими землями, несмотря на ослабление имперского контроля.

- Вмешательство Швеции в дела Северной Европы, установление контроля над Балтийским регионом, оспаривание претензий Польши и Дании.

- Поддержка Францией протестантских фракций в Германии, позиционирование себя в качестве силового посредника и одновременное признание некоторых территорий частью своих стратегических интересов.

Проблема установления легитимного контроля над территориями усугублялась отсутствием центрального органа управления, который мог бы обеспечить соблюдение международного права во всей Европе. Признание государственности часто опиралось на военные победы или дипломатические соглашения, а не на установленные правовые рамки.

Признание новых образований и смена альянсов

В этот период появились новые политические образования, которые добивались признания со стороны других европейских держав. Эти образования часто де-факто контролировали определенные территории, но их юридическое признание оспаривалось. На решение государств признать эти новые образования влияло несколько факторов:

- Военные успехи, которые часто рассматривались как доказательство легитимности.

- Стратегические союзы, в которых признание нового образования было скорее политическим расчетом, чем юридическим.

- Религиозные и династические связи: некоторые образования получили признание благодаря общим убеждениям или королевским связям.

Например, признание Голландской республики в качестве независимого государства было достигнуто благодаря военным успехам и стратегическим союзам с Англией и Францией, несмотря на предыдущие претензии Испании на сохранение контроля над Низкими странами.

Эти вопросы юрисдикции существенно повлияли на тактику и стратегию, использовавшиеся во время войны. Они не только определили ход конфликта, но и создали прецеденты для будущих международно-правовых споров.

Правовые основы, регулирующие использование наемников в Тридцатилетней войне

На использование наемников в ходе 30-летнего конфликта влияли сложные комплексы правовых норм, как формальных, так и неформальных, по всей Европе. Эти законы существенно менялись в зависимости от региона и времени, что было обусловлено изменением политических союзов и военных стратегий. Деятельность наемников, хотя и не была единообразно кодифицирована, в основном регулировалась местными соглашениями, феодальными контрактами и королевскими указами. Однако законность таких сил часто размывалась тактическими потребностями враждующих группировок, что позволяло наемникам в некоторых случаях действовать без особого контроля.

Законодательство о наемниках и их тактическое использование

Наемники были незаменимы для многих европейских держав в этот затяжной период войны. С юридической точки зрения они часто рассматривались вне традиционной иерархии национальных армий, что затрудняло определение их правового статуса. Такие королевства, как Испания, Франция и Священная Римская империя, использовали эти силы организованно, хотя в этих контрактах, как правило, отсутствовала единая система, регулирующая поведение и оплату. Основное внимание уделялось военным результатам, а не юридическим аспектам их использования. Турецкое вмешательство также сыграло свою роль в торговле наемниками: многие европейские войска нанимали солдат, прошедших османскую подготовку, которые использовали различные военные тактики, что еще больше усложняло правовые структуры, связанные с этими силами.

Влияние наемников на правовые нормы конфликта

Наемники, которых часто рассматривали как расходный материал, иногда подвергались более слабым правовым ограничениям по сравнению с регулярными солдатами. Отсутствие регулирования позволяло командирам более свободно использовать их в стратегических целях. Вопрос их лояльности часто обсуждался в правовом контексте; в контрактах редко оговаривались условия, на которых наемники могли изменить верность, что приводило к предательству и изменению лояльности в ключевые моменты войны. Отсутствие универсальной правовой базы означало, что соблюдение любых правовых соглашений было весьма непостоянным и зависело от заинтересованности военачальника или монарха в поддержании дисциплины и порядка.

Влияние религиозных и политических альянсов на международное право в конфликте

Религиозное влияние на ведение войны и правовые нормы

Религиозный аспект конфликта оказал глубокое влияние на то, как велась и регулировалась война. Католические и протестантские организации часто игнорировали или искажали существующие нормы, чтобы оправдать свои военные стратегии. Например, понятие «справедливой войны» избирательно использовалось обеими сторонами для легитимации действий, а некоторые державы открыто нарушали договоры или перемирия под религиозными предлогами. Это создавало нестабильную правовую среду, в которой соглашения часто игнорировались, что подрывало последовательность международного права того времени. Хотя некоторые европейские правители пытались включить в свои соглашения правовые гарантии, религиозное влияние часто отменяло эти попытки, что приводило к повсеместному правовому и дипломатическому хаосу.

Политические союзы и смещение правовых границ

Меняющиеся политические альянсы еще больше усложняли юридический ландшафт. Поскольку такие державы, как Испания, Франция и Швеция, стремились манипулировать альянсами для получения стратегических преимуществ, они также определяли правила ведения боевых действий. Политическая лояльность католическим Габсбургам или протестантским державам меняла толкование международного права, поскольку прагматические соображения часто превалировали над правовыми принципами. Например, союзы с Османской империей, продиктованные скорее политическими, чем религиозными мотивами, привносили дополнительный уровень сложности. Участие этих внешних держав меняло правовые нормы, поскольку европейские правовые традиции вступали в противоречие с османской практикой, что способствовало непоследовательному применению законов военного времени в Европе.

Правовые проблемы обращения с военнопленными во время 30-летнего конфликта

Обращение с пленными во время 30-летнего конфликта создавало значительные юридические трудности, на которые часто влияли меняющиеся военные стратегии и политические расклады. Одной из центральных проблем было отсутствие общепринятых правил обращения с пленными солдатами, поскольку европейские государства по-разному подходили к решению подобных вопросов. Одни придерживались традиционных обычаев рыцарства и чести, другие применяли более жестокие методы обращения с пленными, что отражало меняющуюся тактику ведения войны того времени.

Правовые нормы в отношении военнопленных в XVII веке были недостаточно развиты, что привело к непоследовательной и зачастую жестокой практике. Например, многие пленные солдаты, особенно из враждующих государств, подвергались принудительному труду или казни без суда и следствия. Это нарушало зарождающиеся международные принципы гуманного обращения с пленными, хотя в то время эти правила не были полностью признаны и не соблюдались. Отсутствие обязательных договоров или конвенций по этому вопросу означало, что командиры имели широкую свободу действий при решении судьбы пленных, часто руководствуясь военной необходимостью, а не юридическими обязательствами.

Практика Османской империи, которая активно участвовала в конфликте, еще больше усложняла правовые рамки. Пленных, захваченных османскими войсками, часто продавали в рабство, что противоречило европейским стандартам ведения войны и зарождающемуся понятию прав пленных. Это поставило серьезные вопросы о масштабах правовой защиты пленных в разных частях Европы и за ее пределами, особенно учитывая различные культурные и политические условия, в которых они оказались.

В то же время развитие военного права в этот период происходило неравномерно: некоторые государства начали кодифицировать свои обязательства по отношению к заключенным, в то время как другие полагались на обычную практику. Правовое обращение с заключенными оставалось спорным вопросом, и четкого консенсуса между государствами, участвовавшими в конфликте, достигнуто не было. Однако опыт 30-летнего конфликта способствовал постепенному установлению более последовательных правовых стандартов в последующих поколениях.

Мирные договоры и правовые соглашения в прекращении конфликта

Роль мирных договоров и правовых соглашений в прекращении конфликта была решающим фактором в динамике европейской власти на протяжении всей истории. В частности, в XVII веке такие документы сыграли важную роль в устранении последствий военных столкновений, в первую очередь затяжных сражений, которые определяли большую часть этого периода. Соглашения, заключенные после прекращения военных действий, были направлены на пересмотр границ, политических союзов, а зачастую и религиозного ландшафта региона. В то время как военная тактика и стратегия определяли ход сражений, правовая база создавала условия для прочного мира.

Вестфальский договор (1648) — одно из самых значительных правовых решений в истории Европы. Он не только завершил смертоносные военные кампании, но и ознаменовал собой изменение порядка взаимодействия суверенных государств друг с другом. Положения договора изменили облик Европы, оказав серьезное влияние на юридическое признание государственного суверенитета и религиозных свобод. Договор формализовал идею о том, что правители могут управлять своими территориями без вмешательства извне, заложив основу современной системы международного права.

Конкретные правовые результаты и их влияние

Правовые условия мирных договоров касались нескольких важнейших вопросов, начиная от территориальных споров и заканчивая защитой религиозных свобод. Урегулирование способствовало формализации государственных границ, некоторые из которых отражали военные результаты, в то время как другие были обусловлены политическими соображениями. Военные победы или поражения отдельных европейских держав отражались в перераспределении территорий, например, в значительной уступке земель от Испании к Франции. Кроме того, соглашения способствовали развитию чувства толерантности, особенно в отношении прав протестантских и католических подданных в различных государствах.

Хотя эти соглашения не предотвратили будущие конфликты, они ознаменовали переход к дипломатии как более постоянному средству разрешения конфликтов. Договоры подчеркнули необходимость правовых механизмов для решения политических, территориальных и религиозных противоречий того времени. Включив правовые основы в процесс урегулирования, эти соглашения стали основополагающими в установлении принципов суверенитета, юридического равенства и невмешательства, которые продолжают формировать современные международные отношения.

Сравнение подходов к правовым основам европейских войн

Анализируя правовые аспекты Тридцатилетней войны, необходимо сравнить ее с тактикой, использовавшейся в других европейских сражениях, например, в конфликтах с Османской империей. Для этих войн были характерны менее формализованные юридические соглашения, а на подход к ведению военных действий часто влияла религиозная доктрина, а не международно признанные договоры. По сравнению с этим в более поздние периоды европейской истории наблюдалось постепенное развитие более стандартизированных военных правил, особенно после Вестфальского договора, который начал перестраивать правовую структуру европейской войны.

В более ранних войнах, таких как войны испанцев в Низких странах, военное поведение диктовалось суверенитетом правящих держав, и не было особых попыток придерживаться универсального свода правил. Однако ко времени Тридцатилетней войны формирование коалиций и союзов по всей Европе привело к необходимости заключения правовых соглашений, таких как запрет определенных тактических приемов и установление протоколов обмена пленными. Эта эволюция в подходе к праву в войне контрастирует с более ранними, хаотичными и нечетко определенными правовыми позициями, которые встречались в таких конфликтах, как в Османской империи или даже в английской гражданской войне.

Изменение правовых принципов с течением времени отражает более широкую трансформацию способов ведения войн. Хотя правовые нормы Тридцатилетней войны не были столь развиты, как те, что появятся в последующие века, они представляют собой важнейший шаг в развитии международного права и регулирования военных конфликтов. Это постепенное развитие впоследствии повлияет на правовую базу, регулирующую конфликты в Европе и во всем мире, заложив основу современного международного гуманитарного права.