- Правовая основа военных действий России в мирное время: Международное и внутреннее законодательство

- Принципы права вооруженных конфликтов: Основа для военного взаимодействия

- Внутренние вооруженные конфликты в России: Правовые соображения и гуманитарные последствия

- Правовые аспекты внутренних конфликтов

- Гуманитарные последствия внутренних конфликтов

- Регулирование применения военной силы в военное время в соответствии с российским законодательством

- Обязательства России по международному гуманитарному праву в вооруженных конфликтах

- Условия для юридического объявления войны и военной интервенции в России

- Различие между международными и немеждународными вооруженными конфликтами в российском правовом контексте

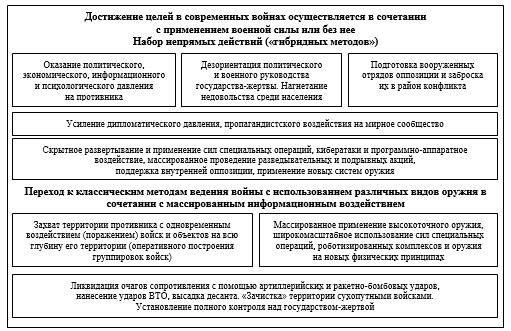

Участие российского государства в вооруженных конфликтах, как внутренних, так и международных, регулируется сложным комплексом правил и принципов. Государство имеет право принимать меры в ответ на конфликты, но эти действия ограничены как национальными, так и международными нормами. Россия, как субъект мирового права, должна найти баланс между защитой своего суверенитета и соблюдением международно-правовых рамок применения силы.

Российское государство имеет право вести военные действия при определенных обстоятельствах, которые включают самооборону или ответ на акты агрессии. Характер конфликта, будь то внутренний мятеж или внешняя военная угроза, определяет юридические права и обязанности государства. Однако эти действия связаны с такими принципами, как пропорциональность, необходимость и запрет на неизбирательное применение силы. Эти принципы действуют и при взаимодействии с иностранными державами, и при вмешательстве в конфликты других государств.

При разрешении вооруженных столкновений Российская Федерация должна учитывать не только свои внутренние интересы в сфере безопасности, но и международные обязательства, в частности те, которые она взяла на себя в рамках различных договоров и соглашений. Взаимодействие между внутренним управлением и внешними обязательствами имеет решающее значение для определения пределов военного вмешательства. В любом вооруженном конфликте российское руководство несет ответственность за то, чтобы применение силы соответствовало как правовым нормам, так и более широким стратегическим интересам России.

Правовая основа военных действий России в мирное время: Международное и внутреннее законодательство

Основой для участия России в конфликтах в мирное время служат как международные конвенции, так и внутренние нормативные акты. Согласно международному праву, применение вооруженной силы в целом запрещено, за исключением особых обстоятельств, таких как самооборона или мандат Совета Безопасности ООН. В то же время внутренние правовые структуры России дают правительству право предпринимать военные действия при определенных условиях, но при этом устанавливают ограничения на масштабы таких действий. Обе правовые системы обеспечивают двойной механизм обоснования и регулирования военного участия в мирное время.

Согласно Уставу ООН, государства сохраняют право на самооборону в случае нападения на них, и Россия не является исключением. Конституция и правовой кодекс страны также подтверждают это право, при этом существуют определенные процедурные гарантии того, что военные действия осуществляются в соответствии с национальными интересами и международными нормами. Кроме того, Россия может участвовать в миротворческих операциях или оказывать военную помощь другим государствам, если эти действия не нарушают принципов суверенитета и территориальной целостности.

Внутри страны российское правительство имеет право объявлять чрезвычайное положение, во время которого могут быть санкционированы конкретные военные действия. Вооруженные силы часто используются для борьбы с внутренними угрозами, включая мятежи или организованные вооруженные группы, угрожающие национальной безопасности. Такие действия регулируются законами о внутренней безопасности, которые наделяют государство полномочиями принимать меры против вооруженных оппозиционных сил. Однако эти действия должны отвечать определенным критериям, чтобы избежать чрезмерных действий и соответствовать международным стандартам в области прав человека.

Внутреннее законодательство запрещает начинать военные действия, если не доказано, что они являются ответом на агрессию или защитой интересов России, а также что военная сила необходима и пропорциональна. Это гарантирует, что применение силы контролируется и соответствует принципам необходимости и соразмерности, изложенным в международном праве.

Принципы невмешательства и мирного разрешения споров занимают центральное место как в международных, так и во внутренних правовых структурах. Нарушение этих принципов может привести к обвинениям в агрессии или дестабилизации, что чревато серьезными международными последствиями. Таким образом, любая военная конфронтация, даже в мирное время, должна быть тщательно взвешена с учетом правовых и этических обоснований вмешательства.

Применение силы в этих контекстах регулируется двойными принципами — необходимости и соразмерности. Эта правовая основа гарантирует, что военные действия России осуществляются в установленных границах, предотвращая незаконную эскалацию и минимизируя ущерб для невинных людей во время конфликтов и противостояний.

Принципы права вооруженных конфликтов: Основа для военного взаимодействия

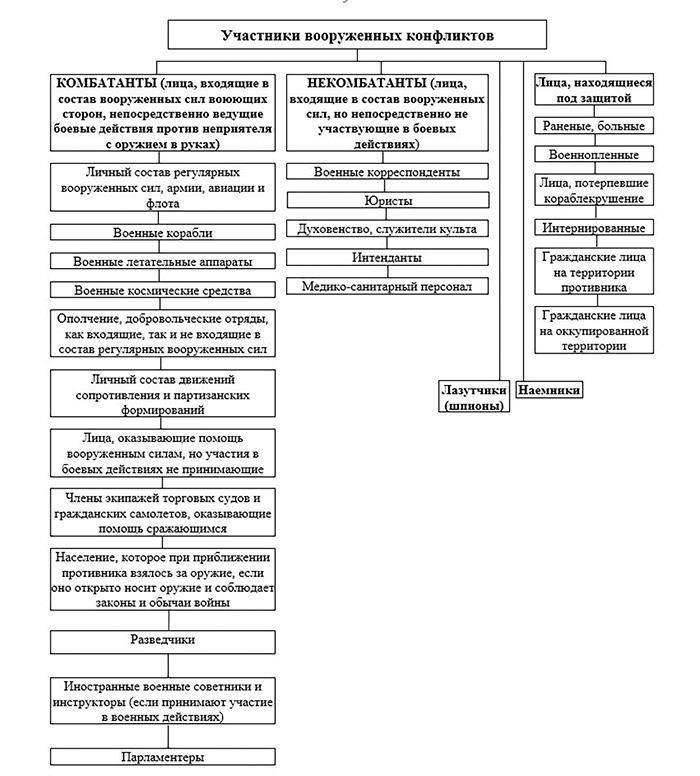

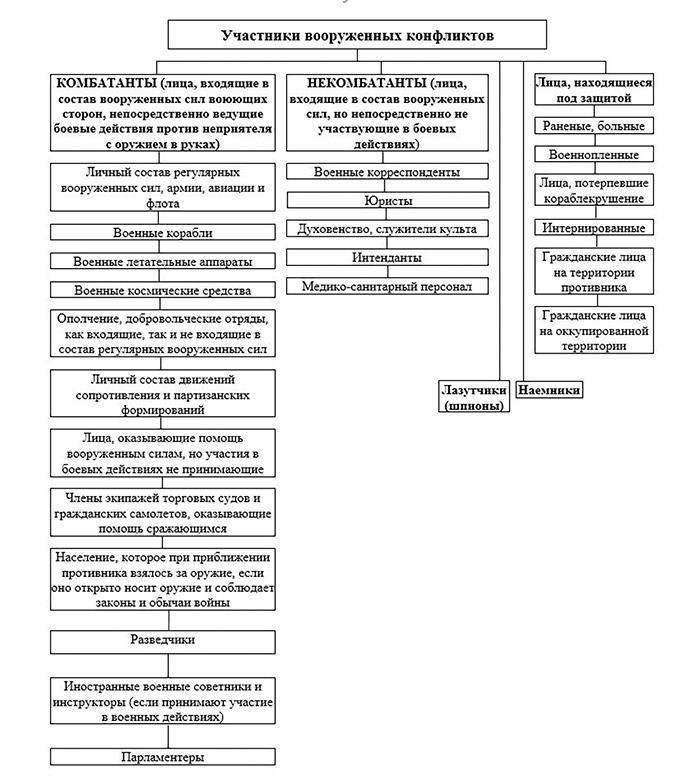

Право, регулирующее вооруженные столкновения, устанавливает четкие принципы, которые регламентируют применение силы вовлеченными сторонами. Эти принципы применимы как во внутренних, так и в международных спорах, обеспечивая соответствие поведения вооруженных групп определенным правовым стандартам. В любом конфликте права и обязанности субъектов, участвующих в вооруженных действиях, должны определяться международными соглашениями, особенно теми, которые касаются защиты гражданского населения и некомбатантов.

Одним из ключевых элементов является принцип различия, который обязывает комбатантов проводить различие между военными целями и гражданскими объектами. Вооруженные группы должны избегать нападений на гражданское население или гражданскую инфраструктуру, обеспечивая, чтобы атаке подвергались только законные военные цели. Другим важным принципом является пропорциональность, которая ограничивает применение силы тем, что необходимо для достижения военных целей, избегая чрезмерного вреда гражданскому населению и окружающей среде по отношению к ожидаемому военному преимуществу.

Принцип необходимости гарантирует, что сила применяется только в тех случаях, когда это необходимо для достижения законных военных целей. В ситуациях, когда разгорается вооруженный конфликт, все предпринимаемые действия должны быть ограничены основными мерами, необходимыми для поддержания безопасности и порядка. Принцип гуманности требует защиты лиц, которые больше не участвуют в конфликте, например военнопленных или раненых, обеспечивая обращение с ними в соответствии с международным гуманитарным правом.

Государства и негосударственные субъекты, участвующие в вооруженных конфликтах, как внутренних, так и внешних по своей природе, подчиняются всеобъемлющей правовой базе международного гуманитарного права. Правила ведения войны определяют границы, в которых могут действовать эти стороны, обязывая правительства и вооруженные силы соблюдать установленные конвенции, включая Женевские конвенции, которые направлены на ограничение воздействия конфликта на тех, кто непосредственно не участвует в боевых действиях.

Хотя применение этих принципов может варьироваться в зависимости от конкретного характера конфликта, они общепризнанно важны для легитимности действий вооруженных сил. Правительства обязаны следить за тем, чтобы их войска придерживались этих правил, а любые нарушения могут привести к мерам ответственности в соответствии с международным правом, таким как судебное преследование в международных судах.

Внутренние вооруженные конфликты в России: Правовые соображения и гуманитарные последствия

При определенных обстоятельствах внутренние вооруженные конфликты в России поднимают значительные вопросы, касающиеся защиты прав и обращения с людьми, пострадавшими от конфликта. В таких ситуациях часто участвуют правительство и противоборствующие группировки, причем каждая из сторон преследует свои цели. Тема внутренних конфликтов в этом контексте затрагивает сложные вопросы, связанные как с правовой базой, так и с гуманитарными проблемами.

Правовые аспекты внутренних конфликтов

Характер внутренних конфликтов в России тесно связан с национальным законодательством и международными принципами. Российское правительство, как основной субъект таких конфликтов, несет ответственность за соблюдение верховенства закона. Это включает в себя обеспечение соответствия действий, предпринимаемых в ходе вооруженного противостояния, международным конвенциям, особенно тем, которые касаются прав человека и защиты гражданского населения.

В конфликт могут быть вовлечены вооруженные группы, противостоящие правительству, и такие столкновения классифицируются в зависимости от их масштабов, причем некоторые события квалифицируются как немеждународные вооруженные конфликты в соответствии с международным правом. Российские власти обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции, в которых изложены основные принципы обращения с военнопленными и некомбатантами в таких конфликтах.

Гуманитарные последствия внутренних конфликтов

Гуманитарные последствия внутренних вооруженных конфликтов в России весьма серьезны. Как и в любом конфликте, больше всего страдает гражданское население, которое становится жертвой насилия, перемещения и экономических потрясений. Правительство обязано обеспечивать защиту гражданского населения, но на практике ситуация может быть сложной. Применение силы против безоружного населения может привести к массовым страданиям, включая ранения, гибель людей и материальный ущерб.

Ключевыми вопросами являются право на убежище, защита раненых и больных, а также обеспечение доступа гуманитарных организаций в пострадавшие районы. Интенсивность конфликта часто усугубляет трудности, связанные с оказанием адекватной помощи пострадавшим и удовлетворением их основных потребностей.

Российское правительство несет ответственность за смягчение последствий такого насилия, но его возможности часто ограничиваются характером конфликта и отсутствием контроля над всеми вовлеченными регионами. В таких ситуациях международное сообщество часто играет роль в оказании гуманитарной помощи, однако правительство должно обеспечить соблюдение международного права и соблюдение прав всех жертв как на национальном, так и на международном уровне.

Регулирование применения военной силы в военное время в соответствии с российским законодательством

В соответствии с российским законодательством, регулирование применения вооруженных сил во время конфликта осуществляется на основе конституционных принципов, федеральных законов и международных соглашений. Конституция Российской Федерации наделяет правительство полномочиями по применению силы в конфликтах, обеспечивая при этом соответствие таких действий национальным и международным правовым нормам. Отдельные положения Уголовного кодекса РФ и Закона об обороне определяют критерии, при которых может происходить вооруженное противостояние, подробно описывая как правовые основы, так и ответственность вовлеченных субъектов.

Российское законодательство определяет условия, при которых вооруженные действия считаются законными, обеспечивая приоритет прав гражданского населения и защиты человеческой жизни во время любой формы вооруженного конфликта. Применение силы должно быть ответом на прямые угрозы или враждебные действия, такие как внешняя агрессия или необходимость поддержания национальной безопасности во время внутренних конфликтов. Кроме того, закон подчеркивает необходимость соразмерности, обеспечивая, чтобы любой военный ответ был соразмерен характеру и масштабу угрозы.

В условиях вооруженного конфликта Российская Федерация обязана соблюдать нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, которые налагают ограничения на ведение боевых действий. Российские войска обязаны придерживаться этих принципов, обеспечивая защиту некомбатантов и минимизируя потери среди гражданского населения. Любые действия, нарушающие эти стандарты, могут быть привлечены к юридической ответственности как по национальному, так и по международному праву.

Ответственность за принятие решений о масштабах и характере военных операций лежит на правительстве, а надзор за ними осуществляют различные государственные органы, включая Министерство обороны и Совет безопасности. Эти органы следят за тем, чтобы применение силы соответствовало правовым обязательствам и стратегическим интересам России. Кроме того, любое применение силы должно быть санкционировано президентом, который имеет конституционные полномочия объявлять военное положение или предпринимать другие действия в ответ на угрозы.

Российское законодательство также регулирует правовой статус лиц, участвующих в вооруженных конфликтах, включая солдат и наемников. Лица, совершившие противоправные действия или нарушившие законы вооруженного конфликта, могут быть привлечены к уголовной ответственности и понести суровое наказание в соответствии с уголовным законодательством. Кроме того, лица, занимающие командные должности, несут ответственность за действия своих подчиненных, что усиливает цепочку ответственности в ходе военных операций.

Таким образом, регулирование военных действий во время конфликтов в российском законодательстве основывается на конституционных полномочиях, федеральных законах и международных соглашениях с акцентом на соразмерность, законность и защиту гражданского населения. Эти принципы обеспечивают соблюдение правовых норм при применении вооруженной силы, ограничивая ненужные страдания и возможность нарушения прав в ходе таких столкновений.

Обязательства России по международному гуманитарному праву в вооруженных конфликтах

В вооруженных столкновениях Россия, как субъект международного права, обязана придерживаться принципов международного гуманитарного права (МГП). Эти принципы распространяются как на международные, так и на внутренние конфликты, обеспечивая уважительное отношение всех сторон конфликта к тем, кто не принимает участия в боевых действиях, например к гражданскому населению, и защиту их от причинения вреда.

Ключевой правовой базой, определяющей действия России в вооруженных конфликтах, являются Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним. Эти договоры устанавливают правовые нормы, призванные минимизировать страдания жертв во время войны. Государство обязано следить за тем, чтобы его вооруженные силы соблюдали МГП как в международных, так и во внутренних столкновениях. Нарушение этих законов, например, нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры или совершение актов пыток, может повлечь за собой уголовную ответственность по международному праву.

Одним из основных принципов МГП является различие между комбатантами и гражданским населением. Правительство обязано обеспечить, чтобы его войска избегали нападений на некомбатантов и гражданское имущество. Кроме того, принцип соразмерности предписывает, что военные действия не должны наносить чрезмерный ущерб по сравнению с ожидаемым военным преимуществом. Россия также должна обеспечивать защиту военнопленных и следить за тем, чтобы обращение с ними соответствовало международным стандартам.

Еще один основополагающий аспект МГП — защита гуманитарных работников и журналистов в зонах конфликтов. В соответствии с Женевскими конвенциями им предоставляется особая защита, и любые акты насилия в отношении них строго запрещены. Россия должна предпринять все необходимые шаги для предотвращения подобных актов и привлечения виновных к ответственности.

В ситуациях, когда нарушения имеют место, Россия обязана расследовать предполагаемые нарушения МГП и привлекать виновных к ответственности. Это необходимо не только для обеспечения соблюдения норм международного права, но и для поддержания легитимности позиции правительства в конфликте.

Наконец, Россия должна позволить гуманитарной помощи достичь тех, кто в ней нуждается. Международное сообщество имеет право оказывать помощь гражданскому населению, страдающему от последствий конфликта, и Россия должна содействовать этому процессу. Отказ в помощи или блокирование доступа к пострадавшему населению может представлять собой нарушение международного права.

Условия для юридического объявления войны и военной интервенции в России

Согласно международному праву, Российская Федерация может вести военные действия только при определенных условиях. Эти условия диктуются как внутренней правовой базой, так и международными обязательствами. Правительство обязано придерживаться этих правовых норм, обеспечивая, чтобы предпринимаемые действия не выходили за рамки конституционных прав страны и международных договоров. Правовые основания для войны или вооруженного вмешательства четко определены, что обеспечивает контроль и оправданность применения силы в соответствии с международными нормами.

- Объявление войны — согласно Конституции РФ, официальное объявление войны требует одобрения Федерального собрания. Президент является ключевой фигурой в инициировании военных действий, но любое официальное объявление должно быть подкреплено четкими и конкретными причинами, такими как вооруженная агрессия или нарушение мира.

- Международный конфликт — Россия может на законных основаниях вести военные действия, если она подвергается прямому нападению или если нападению подвергаются ее союзники. Этот принцип закреплен в международных обязательствах России, где она может действовать в защиту коллективной безопасности в соответствии с договорами, такими как договоры Организации Объединенных Наций или конкретных региональных союзов.

- Самооборона — Россия, как субъект международного права, имеет право на вооруженные действия в случае посягательства на ее суверенитет. Это право признано частью обычного международного права и ограничивается действиями, соразмерными возникшей угрозе.

- Вмешательство во внутренние конфликты — военная интервенция на территории иностранных государств допустима только при определенных условиях, например, по приглашению законного правительства государства или с санкции международных организаций. Одностороннее вмешательство, нарушающее международное право, считается незаконным.

Применение силы всегда должно соответствовать принципам необходимости, пропорциональности и различия. Эти принципы являются неотъемлемой частью обеспечения того, чтобы военные действия не приводили к чрезмерному ущербу или жертвам среди гражданского населения. В любом конфликте или противостоянии российское правительство должно оценить характер конфликта, определить легитимность угрозы, оценить возможные последствия для населения и международных отношений.

- Самооборона и контрмеры — В соответствии с международным правом ответ на акт агрессии может быть признан необходимым. Это включает ситуации, когда российские граждане или интересы за рубежом подвергаются нападению, или когда международное право допускает контрмеры для защиты государственных интересов.

- Гуманитарное вмешательство — в некоторых случаях Россия может вмешиваться в конфликты, в которых происходят значительные нарушения прав человека. Однако такое вмешательство должно отвечать строгим критериям как международного права, так и принципов, регулирующих государственный суверенитет.

Масштабы любых военных действий, будь то самооборона или гуманитарные цели, всегда должны быть юридически обоснованы, чтобы избежать нарушений международного права, включая запрет на агрессию. Каждое действие подлежит постоянному правовому контролю со стороны как национальных судов, так и международных органов, таких как Международный суд, на предмет соблюдения международных норм и защиты прав человека.

Различие между международными и немеждународными вооруженными конфликтами в российском правовом контексте

В российском законодательстве разграничение международных и немеждународных вооруженных конфликтов имеет ключевое значение для применения соответствующих правовых норм и защиты лиц, вовлеченных в эти противостояния. Основное различие заключается в характере участвующих сторон и географическом охвате конфликта.

Согласно российскому законодательству, международный вооруженный конфликт возникает, когда в боевых действиях участвуют два или более государств или они ведутся государством против иностранного образования. Такие конфликты регулируются международными договорами, такими как Женевские конвенции. В отличие от этого, немеждународный вооруженный конфликт происходит в пределах границ одного государства и предполагает борьбу правительственных войск с внутренними вооруженными группами или ополченцами. Такие конфликты обычно рассматриваются как внутренние, где в игру вступают принципы суверенитета и территориальной целостности.

- Международный вооруженный конфликт: Этот тип конфликта регулируется международным правом, в частности международным гуманитарным правом (МГП), и охватывает ситуации, когда государственные субъекты ведут войну или боевые действия друг с другом или с негосударственным субъектом, признанным международными органами.

- Немеждународный вооруженный конфликт: в этом случае конфликт не выходит за рамки одного государства, в нем участвуют внутренние оппозиционные группы или вооруженные силы в борьбе за контроль или политические цели. Эти конфликты обычно регулируются более жесткими правовыми рамками, особенно в отношении прав конфликтующих сторон.

Это различие влияет на права вовлеченных субъектов. В международных конфликтах государства обязаны придерживаться более широких международных норм, касающихся обращения с пленными, гражданским населением и ведения боевых действий. В немеждународных конфликтах нормы в большей степени направлены на обеспечение внутренней стабильности, с особым акцентом на предотвращение злоупотреблений во время внутренних противостояний.

Кроме того, различаются и последствия для лиц, участвующих в таких конфликтах. В международных вооруженных конфликтах комбатантам может быть предоставлен боевой иммунитет в соответствии с международным правом, в то время как в немеждународных конфликтах вооруженные группы могут не иметь таких же прав, поскольку они не могут быть признаны законными комбатантами в соответствии с теми же международными принципами.

Признание природы конфликта определяет применимые законы для преследования военных преступлений и обращения с жертвами. В немеждународных конфликтах часто действуют внутренние законы и специальные статуты, которые могут ограничивать сферу защиты и ответственности виновных.

На практике это различие влияет на правовые результаты для вовлеченных сторон, особенно в отношении преследования за правонарушения, обращения с пленными и обязательств государственных органов по отношению к гражданским лицам и комбатантам. Эти правовые нюансы крайне важны для обеспечения того, чтобы международные и немеждународные конфликты регулировались в соответствии с их уникальными характеристиками, уравновешивая права всех сторон в данных обстоятельствах.