- Роль военной реформы 1874 года в формировании образовательных стандартов

- Формирование педагогических подходов

- Долгосрочное влияние на российский офицерский корпус

- Создание специализированных академий и школ

- Первые специализированные учебные заведения

- Расширение и направленность

- Влияние европейских систем военного образования на российскую практику

- Принятие европейских моделей

- Изменения в российской военно-педагогической практике

- Эволюция методов и учебных программ подготовки офицеров

- Изменения в структуре учебного плана

- Педагогические подходы и методы обучения

- Интеграция технологических достижений в педагогическую практику

- Влияние новых технологий на методы обучения

- Преобразующая роль технологий в подготовке офицеров

- Проблемы, с которыми столкнулась российская система военного образования в конце XIX века

- Внутренние структурные ограничения

- Отсутствие педагогического опыта

- Влияние педагогики на модернизацию армии в России

Во второй половине 1800-х годов в структуре военной подготовки в России произошли значительные изменения. В этот период начинает формироваться более формальный и системный подход к военной педагогике, которая до этого во многом основывалась на традиционных и зачастую непоследовательных методах. Создание специализированных учреждений и внедрение новых педагогических концепций заложили основу современного подхода к подготовке солдат и офицеров.

В 1860-е и последующие годы Российская империя уделяла большое внимание внутренним реформам, которые затронули не только гражданские сферы, но и вооруженные силы. В военных учебных заведениях стали делать упор на развитие научного подхода к военному делу, включающего в себя как теоретические знания, так и практические навыки. Этот сдвиг был направлен на подготовку более способных офицеров, обученных не только стратегии и тактике, но и лидерским и техническим компетенциям, жизненно необходимым для сложных требований современной войны.

Такие видные деятели в этой области, как Василий С. Воейков и Александр А. Останов, сыграли ключевую роль в совершенствовании образовательных систем. Их вклад помог сформировать учебные программы и методы обучения в известных военных учебных заведениях. Кроме того, создание новых академий было направлено на подготовку следующего поколения военных лидеров и вводило более строгие академические стандарты. Роль этих учебных заведений в формировании более сильного и эффективного офицерского корпуса невозможно переоценить.

К концу XIX века Россия внедрила в армию более прогрессивные педагогические методики. Этот переход означал глубокие изменения не только в количестве подготовленных солдат, но и в качестве их образования. Реформы этой эпохи рассматриваются как важнейшая часть фундамента, на котором впоследствии будут строиться военные усилия России в начале XX века.

Роль военной реформы 1874 года в формировании образовательных стандартов

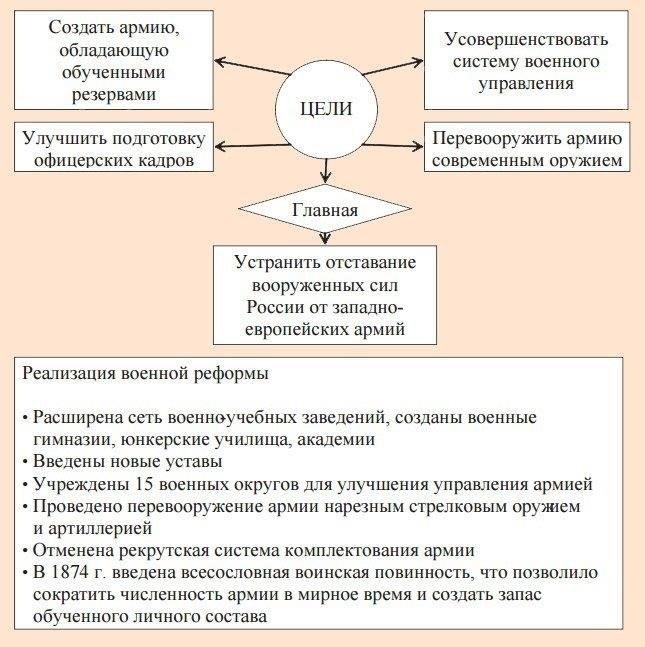

Военная реформа 1874 года сыграла решающую роль в формировании педагогической структуры подготовки офицеров в России. Она создала новую систему, которая увязывала развитие профессиональных навыков с более широкими общественными потребностями, согласовывая образование с модернизированными военными структурами. Эта реформа положила начало переходу от устаревшей практики к более строгим и комплексным подходам в подготовке солдат к современной войне.

Формирование педагогических подходов

Одним из наиболее важных изменений стал акцент на систематическом и методичном обучении. Это заложило основу для более структурированной военной учебной программы, которая фокусировалась не только на технических навыках, но и на стратегическом мышлении, дисциплине и лидерстве. Этот новый подход к образованию офицеров отражал растущее влияние западноевропейских педагогических моделей, которые ценили как интеллектуальную, так и практическую подготовку. Реформа была направлена на создание офицеров, способных реагировать на сложные ситуации, что выходило далеко за рамки традиционной боевой подготовки.

Долгосрочное влияние на российский офицерский корпус

Благодаря внедрению новых методик обучения реформа помогла превратить военные академии в центры передового обучения. Этот сдвиг сыграл решающую роль в формировании более образованного офицерского состава, где образование уже не рассматривалось как второстепенная задача, а как основополагающий аспект военной службы. Реформа также способствовала интеграции технических наук и тактики в военную педагогику, обеспечив офицеров хорошей подготовкой к работе с новыми военными технологиями и стратегиями.

Создание специализированных академий и школ

Во второй половине XIX века в России произошли значительные изменения в подходе к военному образованию. Специализированные академии и школы сыграли центральную роль в формировании будущего вооруженных сил страны. Эти учебные заведения стали критически важными для подготовки офицеров, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы как в стратегических, так и в тактических областях.

Первые специализированные учебные заведения

Первый шаг в этом преобразовании был сделан с основанием военных академий, которые предлагали систематический и комплексный подход к подготовке офицеров. Эти академии были не только местом для изучения теории, но и для развития практических навыков, необходимых для руководства армией.

- Одним из наиболее значимых из них была Николаевская военная академия Генерального штаба, основанная в 1832 году.

- В нем уделялось внимание передовому стратегическому и оперативному планированию, что обеспечивало подготовку офицеров к современным военным действиям.

Расширение и направленность

С наступлением века по всей стране стало появляться все больше учебных заведений. Эти специализированные школы готовили офицеров не только по военным наукам, но и по инженерным, артиллерийским и другим техническим специальностям.

- Московское пехотное училище, основанное в 1826 году, стало ведущим центром подготовки пехотинцев.

- Другие ключевые учебные заведения, такие как Императорская военно-медицинская академия, предоставляли образовательные программы специально для офицеров-медиков в армии.

К 1860-м годам в русской армии сложилась более организованная и структурированная система образования с четким акцентом на педагогические методы, направленные как на получение теоретических знаний, так и на их практическое применение. Это ознаменовало решительный переход от прежних, более специальных программ обучения к более строгому и систематическому подходу к военной подготовке.

Влияние европейских систем военного образования на российскую практику

Во второй половине XIX века европейские модели военной подготовки оказали значительное влияние на российские системы военной педагогики. Российская империя, осознавая необходимость модернизации своих вооруженных сил, стремилась интегрировать европейские методы в собственную образовательную структуру. Этот процесс был крайне важен для формирования сильного офицерского корпуса, способного справиться с меняющимися вызовами войны.

Принятие европейских моделей

Ключевые европейские страны, в частности Пруссия и Франция, сыграли важную роль в формировании российской военной подготовки. Их образовательные практики считались передовыми с точки зрения стратегического мышления, организации и дисциплины, и Россия стремилась им подражать. Военные академии этих стран были хорошо организованы и ориентированы на развитие как теоретических знаний, так и практических навыков — принципы, которые постепенно внедрялись в России.

- Прусские военные школы повлияли на структуру подготовки русских офицеров, сделав упор на строгую дисциплину и развитие тактических навыков.

- Французские образцы способствовали включению в военные программы современной педагогики и научных подходов, особенно в артиллерийском и инженерном деле.

- Немецкие подходы к подготовке кадров и концепция военного профессионализма были инкорпорированы в российскую практику.

Изменения в российской военно-педагогической практике

В результате этих влияний российское военное образование во второй половине 1800-х годов претерпело значительные изменения. Было проведено несколько ключевых образовательных реформ, в ходе которых основное внимание уделялось не только теоретическим знаниям, но и практическим военным навыкам.

- Повышенное внимание было уделено штабным училищам, где русские офицеры получали углубленную подготовку по стратегии и логистике по образцу немецких учебных заведений.

- Специализированная подготовка в инженерных и артиллерийских войсках стала более структурированной под влиянием педагогических достижений Франции.

- Возросла роль военных академий, которые стали играть более важную роль в формировании офицерского корпуса, уделяя особое внимание подготовке квалифицированных и разносторонних руководителей, а не просто дисциплинированных специалистов.

Хотя российская система сохраняла определенные традиции, европейское влияние сыграло решающую роль в повышении общей эффективности российской военной подготовки и способствовало модернизации вооруженных сил империи.

Эволюция методов и учебных программ подготовки офицеров

Во второй половине XIX века подготовка офицеров в России претерпела значительные изменения. Эти изменения отражали растущую потребность в более современном и специализированном подходе к подготовке офицеров к службе в армии. В основе этих преобразований лежал переход к более системному и педагогическому подходу к учебному плану и методам обучения.

Изменения в структуре учебного плана

Учебная программа подготовки офицеров была пересмотрена таким образом, чтобы сосредоточиться как на теоретических знаниях, так и на практических навыках. Наряду с традиционными предметами, такими как тактика и военная история, были введены новые дисциплины, в которых особое внимание уделялось технологиям, инженерному делу и внутреннему управлению. Такое изменение структуры учебной программы позволило будущим офицерам лучше понять быстро меняющуюся природу военных действий в этот период.

Наряду с этими изменениями в академической сфере, все большее внимание стало уделяться физической подготовке и дисциплине. От офицеров требовалось не только развивать интеллектуальные и стратегические способности, но и демонстрировать физическую выносливость и лидерские качества. Учебная программа была разработана таким образом, чтобы сформировать людей, способных управлять большим количеством солдат, поддерживая при этом дисциплину и моральный дух в своих рядах.

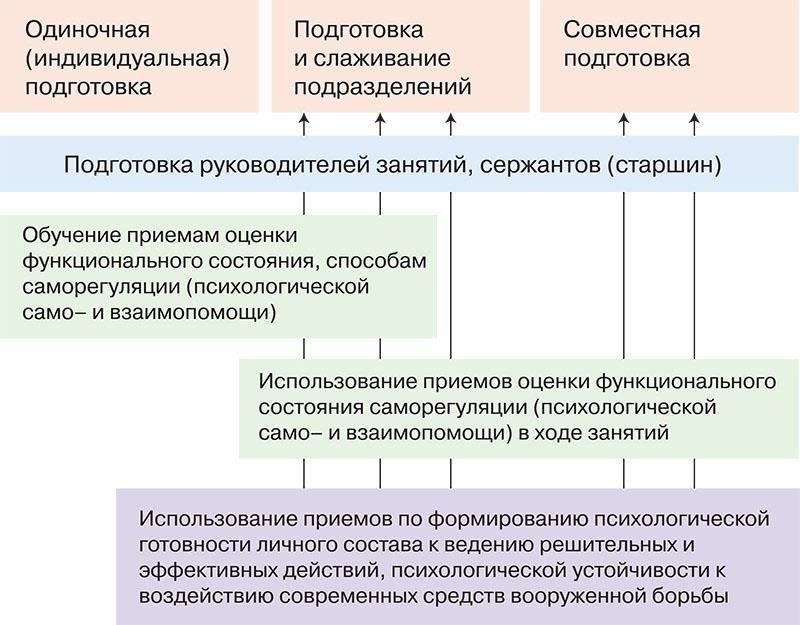

Педагогические подходы и методы обучения

Методы обучения в офицерских школах развивались вместе с учебными программами. Военные инструкторы взяли на вооружение новые педагогические методики, включающие в себя сочетание лекций, полевых упражнений и симуляций. Это позволило сделать процесс обучения более динамичным и увлекательным, в точности повторяющим реальные сценарии.

К концу XIX века использование практических полевых упражнений стало неотъемлемой частью подготовки офицеров. Эти упражнения были призваны проверить способность офицеров быстро и эффективно реагировать в боевых условиях, оттачивая навыки принятия решений под давлением. Такой метод стал возможен только благодаря совершенствованию военных технологий и усложнению боевых действий в этот период.

Помимо академической и физической составляющих, в офицерских школах ужесточилась внутренняя дисциплина. К курсантам предъявлялись высокие требования не только в учебе и физической подготовке, но и в поведении, чтобы они были эффективными лидерами как на поле боя, так и вне его.

Изменения в методах подготовки офицеров и учебных программах во второй половине XIX века внесли значительный вклад в модернизацию российской армии, сделав ее более эффективной и способной противостоять вызовам современной войны.

Интеграция технологических достижений в педагогическую практику

Внедрение технологических инноваций в военную подготовку сыграло решающую роль в эволюции педагогических технологий во второй половине XIX века. Достижения в области вооружения, связи и транспорта оказали непосредственное влияние на подготовку офицеров к службе. Внедрение новых образовательных инструментов, таких как технологии чтения карт, сигнальные устройства и механические симуляторы, изменило как содержание, так и методы обучения в военных школах.

Влияние новых технологий на методы обучения

В контексте военных учебных программ интеграция технологических достижений выходила за рамки внедрения нового оборудования. Она повлияла на внутреннюю структуру самого обучения. Например, разработка сложных артиллерийских систем потребовала от офицеров более глубокого понимания принципов механики и применения новых военных стратегий. Этот сдвиг привел к созданию специализированных курсов, ориентированных на технические навыки, дополняющие более традиционные элементы лидерской и тактической подготовки. В результате педагогические подходы изменились и стали включать в себя больше практических упражнений, имитирующих реальные боевые сценарии, а не полагаться исключительно на теоретические занятия.

Преобразующая роль технологий в подготовке офицеров

Технологическая интеграция также привела к изменениям в организационной структуре военных учебных заведений. К концу XIX века ведущие военные академии стали использовать передовые учебные пособия, такие как модели полей сражений и симуляторы, чтобы воспроизвести реалии войны. Эти средства не только улучшали технические навыки солдат, но и способствовали переходу к междисциплинарному обучению, когда военная теория преподавалась наряду с техническими навыками. Такой подход отражал растущее понимание того, что современному офицеру нужны не только стратегические знания, но и опыт управления передовой военной техникой и понимание новых технологий. В результате педагогические реформы в военных учебных заведениях стали ключевым фактором формирования более способного и адаптируемого офицерского корпуса.

Проблемы, с которыми столкнулась российская система военного образования в конце XIX века

Во второй половине XIX века одним из наиболее острых вызовов для российской системы военного образования стала необходимость ее реформирования. Несмотря на значительные успехи в модернизации и профессионализации военного образования, многочисленные препятствия мешали их полной реализации.

Внутренние структурные ограничения

Первой серьезной проблемой был глубоко укоренившийся традиционализм в учебных заведениях. Многие педагогические подходы, используемые при подготовке офицеров, были устаревшими, в значительной степени опирались на классические методы, которые не соответствовали развивающимся потребностям современной войны. Этот разрыв между теорией и практикой создавал несоответствие между тем, чему учили в военных академиях, и реальными требованиями боевых действий в быстро меняющейся геополитической обстановке.

Отсутствие педагогического опыта

Еще одним существенным препятствием был недостаток специализированных педагогов, которые могли бы передать знания, соответствующие новым стратегиям и технологиям, появляющимся в армии. Хотя некоторые из наиболее выдающихся деятелей российской педагогики внесли свой вклад в реформы образования, их влияние было ограничено бюрократической инерцией и недостаточной поддержкой со стороны высших органов власти. Лишь немногие учебные заведения смогли привлечь и удержать квалифицированных преподавателей, способных привнести инновационные идеи в военную сферу.

В заключение следует отметить, что реформы образования, проводившиеся в этот период, были затруднены структурными и профессиональными недостатками, которые не позволяли военной системе полностью адаптироваться к потребностям быстро модернизирующегося мира. Несмотря на эти препятствия, в некоторых областях, особенно в подготовке офицерского корпуса, был достигнут значительный прогресс, заложивший основу для будущих улучшений в XX веке.

Влияние педагогики на модернизацию армии в России

Во второй половине XIX века изменения в педагогике сыграли значительную роль в военном переустройстве России. Реформы образования были жизненно важны для внутреннего преобразования армии. Процесс модернизации зависел не только от технического прогресса, но и от качества и структуры обучения в военных учебных заведениях.

Сосредоточившись на передовых методах ведения войны, наряду с теоретическим изучением военной стратегии, важность профессиональных инструкторов стала более очевидной. Такие видные деятели того времени, как Александр Суворов, подчеркивали необходимость внедрения научных методов в военную подготовку, помимо традиционных боевых навыков.

Реформы образования, проведенные в военных академиях в этот период, позволили сделать обучение более систематическим и организованным. Кроме того, наряду с военной тактикой в учебную программу были включены вопросы лидерства и дисциплины, что дало новому поколению офицеров необходимые инструменты для адаптации к современным условиям ведения войны.

Создание новых военных школ в разных частях империи стало шагом к улучшению образовательного процесса. Эти инициативы были направлены на расширение сферы обучения, давая курсантам не только практические знания, но и более глубокое понимание стратегического контекста войны.

Ключевым моментом этих изменений стало усиление внимания к сочетанию теории с практикой. Кадетов обучали не только боевым сценариям, но и развитию лидерских качеств, чтобы к моменту отправки в армию они были готовы к принятию как стратегических, так и тактических решений в полевых условиях.

Влияние этих изменений проявилось в расширении возможностей армии к началу XX века. Новый педагогический подход способствовал формированию поколения военных профессионалов, лучше подготовленных к сложностям современного боя.